クラウドファウンディングで600人からの支援が力に!『マンフロムリノ』

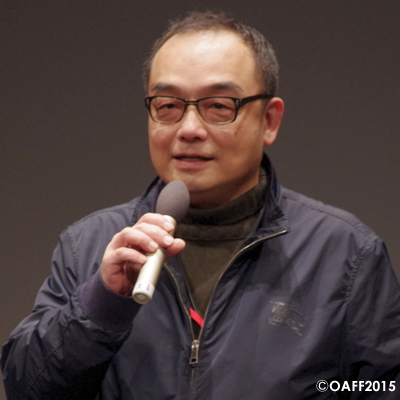

『ホワイト・オン・ライス』 (OAFF2010)のデイブ・ボイル監督が、コンペティション部門『マンフロムリノ』を引っさげて5年ぶりに映画祭に登場しました。

(OAFF2010)のデイブ・ボイル監督が、コンペティション部門『マンフロムリノ』を引っさげて5年ぶりに映画祭に登場しました。

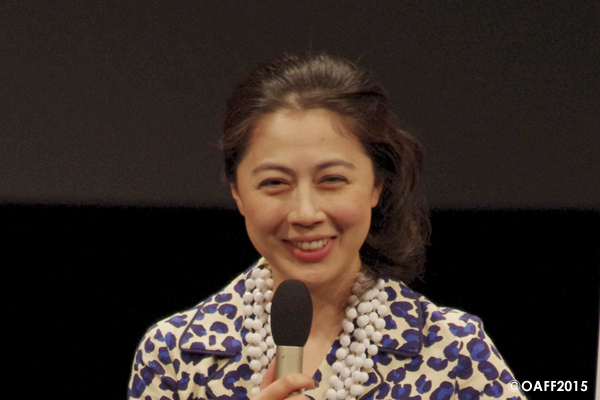

観客も驚くぐらい流ちょうな日本語で「皆さんの反応を見るのが楽しみ」と上映前挨拶をすると、出演の藤谷文子さんが急きょ登壇くださり、「通訳の藤谷です」と紹介して笑わせる場面も。最後まで緊張が途切れないサスペンス、藤谷文子さん演じるヒロインの思わぬ運命など、見どころが満載でした。

デイブ・ボイル監督

デイブ・ボイル監督 藤谷文子さん

藤谷文子さん

上映後の舞台挨拶で、コメディーに向いていないからミステリーを撮ったという監督は、「藤谷さんの抑えた感じのお芝居が好き。作家という役に向いていると思った。北村一輝さんは脚本に興味を示してくれたのでスカイプで会話し、様々なアイデアを出してくれた。印象に残るような人でないとできない役なので」とキャスティングについて語ってくれました。

低予算ながら、スケールの大きな作品を作りたかったというデイブ・ボイル監督。クラウドファウンディグによる支援やスタッフの皆さんの力が結集した一級サスペンス。日本では6月末から劇場公開が決定とうれしいお知らせに会場からも大きな拍手が送られました。

目の前にいる役者に合わせて役をつくるのがイー・ツーイェン監督流。『コードネームは孫中山』

『藍色夏恋』(02)から12年ぶりとなるファン待望の新作に、週末の上映は早々と売り切れ、お客様の期待の高さが伺えたコンペティション部門及び特集企画《台湾:電影ルネッサンス2015》の『コードネームは孫中山』。

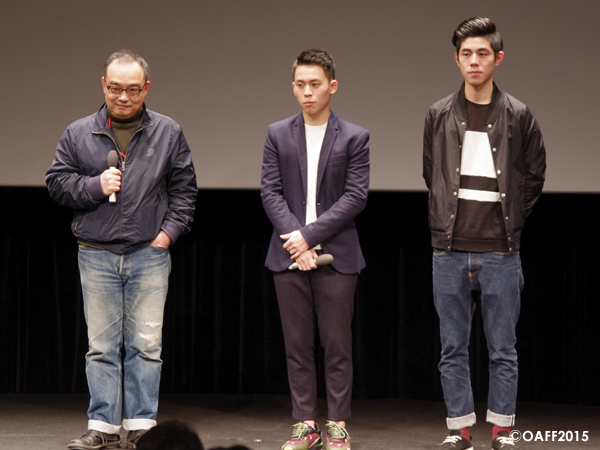

上映前の舞台挨拶では、本作のために自らが見出した現役高校生のジャン・ファイユンさん、ウェイ・ハンディンさんを「『藍色夏恋』のグイ・ルンメイ、チェン・ボーリンのように、日本に皆さんに愛されるようになってほしい」と紹介したイー・ツーイェン監督。

イー・ツーイェン(易智言)監督

イー・ツーイェン(易智言)監督 ジャン・ファイユン(詹懷雲)さん

ジャン・ファイユン(詹懷雲)さん ウェイ・ハンディン(魏漢鼎)さん

ウェイ・ハンディン(魏漢鼎)さん

上映後のQ&Aでは早速『藍色夏恋』が大好きというお客様から主演の二人に同作を観たかと質問が飛び、「グイ・ルンメイ、チェン・ボーリンが高校生で、二人とも若かったんだなと思った」と時の流れを感じるような答えに会場からは笑いが。

「少年の役をやるときは、青っぽかったり、バカっぽかったりすることを、その年齢の人がやる方がいい。脚本の設定を忘れて、実際の目の前にいる人たちに合わせて作っていくようにしている」とイー・ツーイェン監督流キャスティングを披露しながら、今回の二人については「アーツォ役のジャン・ファイユンは天然ボケのところがある。シャオティエン役のウェイ・ハンディンは、口下手だが、とても努力家でミステリアス。二人とも私が撮りたい役にピッタリだった」と評しました。作中で高校生たちがかぶるお面については、「バカっぽい男の子が、女の子のお面をかぶることで面白いニュアンスが出てくる。男の子が女の子のお面をかぶって、学校で暴れながら、道端でケンカをする不条理なストーリーがそこで繰り広げられ、撮影していて私も楽しかった」。

大阪を楽しんで下さっている様子の主演の二人は終始大人気で、サイン会も大行列の盛況ぶりでした。

フィリピン人のアイデンティティーを語った『マリキナ』

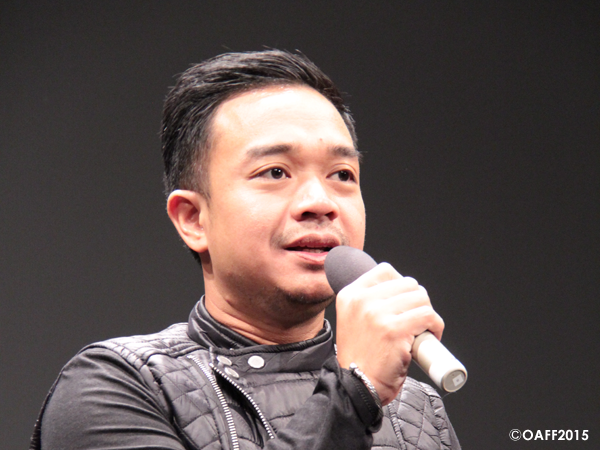

靴の街、マリキナを舞台に靴職人の父とその娘の30年近くに渡る物語を、時代の移り変わりを映し出しながら抒情豊かに描いた家族ドラマ、コンペティション部門『マリキナ』。上映前の舞台挨拶で、「フィリピンでの映画製作は苦労が多く、最初は1万ドルしか資金がなかったが、情熱に共感してもらい完成できた。普遍的なテーマが含まれているので、この映画にかける情熱を感じ取ってもらえたら」とメッセージを送ってくださったミロ・スグエコ監督。

上映後のQ&Aにたくさんのお客様が参加していることに感謝しながら、イメルダ・マルコス元大統領夫人が出演していることについて「フィリピンでは靴と言えば、イメルダ夫人を連想する。靴がテーマであることも説得材料となり、電話で交渉して出演いただいた。マリキナは70〜80年代は靴の街として栄え、当時はイメルダ夫人にたくさんの靴を贈っていた」とその経緯を説明。

フィリピン人のアイデンティティーについて語りたいのであえて地名をタイトルにしたという監督。一番印象的だったシーンについて「靴職人の父ロメオとビジネスパートナー・テスのキスシーンが往年のハリウッドメロドラマ調の不自然な感じでちっともうまくいかず、撮影が深夜に及んだので怒ったところ、作品中のような自然なキスシーンになったこと」と「イメルダの卒業式に長年不在の母から電話がかかり、その様子をずっと愛情を注ぎ続けてきた父親が、娘に十分に伝わらない気持ちを抱えながらそっと電話を盗み聞きしているシーン」と明かして下さいました。

最後のフォトセッションも笑顔で応えたミロ・スグエコ監督。その熱意はお客様に伝わったことでしょう。