開催レポート 9日目

3月17日(土) vol.2

香港映画界のスター登場に会場も大興奮!『空手道』

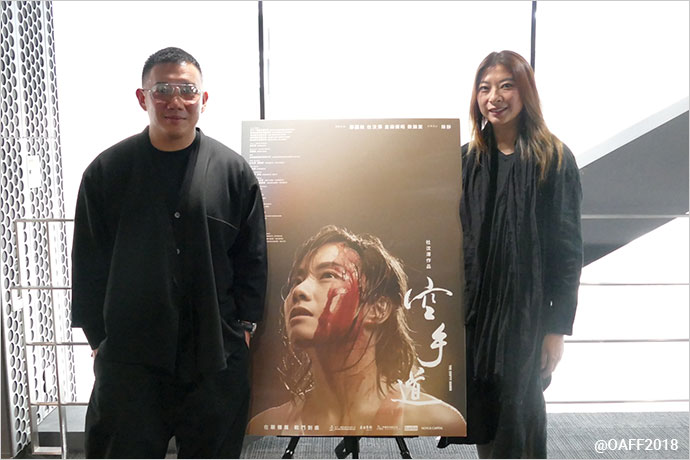

『インファナル・アフェア』シリーズや『頭文字[イニシャル]D THE MOVIE』などの人気作品への出演により、日本でもたくさんのファンがいる香港を代表する“スター”チャップマン・トーさん。近年はプロデュース業や監督業にも精力的に挑戦し、監督デビュー作『ご飯だ!』はOAFF2016でも上映されました。そして監督2作目となる《コンペティション部門》、特集企画《Special Focus on Hong Kong 2018》『空手道』で、ついに大阪に来ていただきました!

満席の会場から割れんばかりの拍手を浴びながら、チャップマン・トー監督と美術監督のチョン・イーマンさんがステージに登場。前日の《HONG KONG NIGHT》の中でチャップマン・トー監督は本作について“日本映画をつくる”という狙いを語っていたのですが、それについて「昔から“キレイ”なものや状態が好きだったんですが、日本映画は何を見ても“キレイだな”と思うので、日本の映画が大好きなんです」と一言。

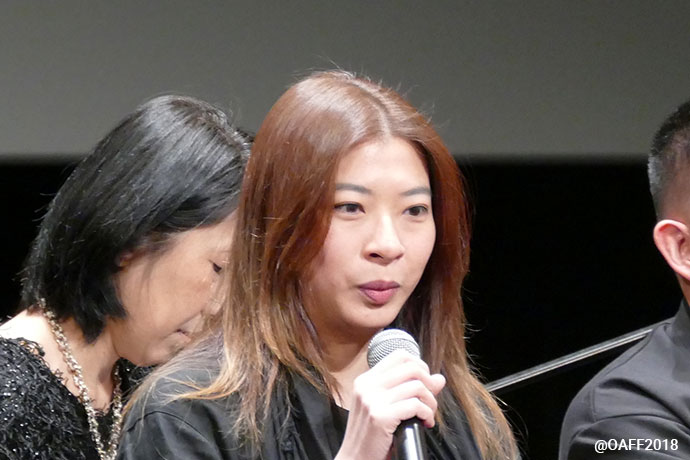

チョン・イーマンさん

チャップマン・トー監督

劇中は香港を舞台にしながら、日本をイメージさせる美術やロケ地が数多く登場。チョン・イーマンさんは「香港で日本映画をつくるので、日本的なものを出さなければいけないということでリサーチをしました。道場はどのように作られているのか、日本人の生活習慣などたくさん資料集めをしました」と制作時のエピソードを語りました。

観客からクラシック音楽が多用されていることを指摘されたチャップマン・トー監督は「香港の多くの監督たちは、日本が舞台だったり、日本をイメージする映画を撮るときに、居酒屋のBGMや雑音を使いたがります。しかし私はそれをしたくなかったんです」と回答。

さらになぜ空手をモチーフにしたのか、を問われると監督は「私は倉田保昭先生の道場で空手を6年間学びました。その6年間で自分の人生についての啓蒙も受けました。その空手の精神を映画に取り込んで、スクリーンの前のお客さんと一緒に楽しみたかったんです」と告白。

続けて「主演のステフィー・タンさんは空手の経験はなかったのですが、半年間、倉田先生の道場で修行して、倉田先生からの了承を得てから撮影をスタートさせました」と語られました。そして「もし皆さんが空手に興味を持たれたなら、ぜひ倉田先生の大阪道場へ…」とユーモアたっぷりに語ると場内からは大きな笑いが起きました。

また香港的な要素と日本的な要素が見事に融合された美術やセットについて質問が及ぶと、チョン・イーマンさんがマイクを持ち「今回、日本で上映されたということで実は緊張しているんです」と吐露。さらに続けて「作り上げたセットが日本の習慣に合っているのか、例えば“靴はどこで脱ぐのか”や“道場の畳の上に布団を敷いてもイイのか”など具体的に倉田先生にアドバイスをいただきながら作りあげました。今回、皆さんが映画を見て“ここはおかしい”ということがないことを祈っています」と真剣に話すと、隣のチャップマン・トー監督が「もし映画の中でおかしいところがあれば倉田先生にクレームを入れてください」と茶目っ気たっぷりに語り、会場の笑いを誘ってこの時間を締めくくりました。

複雑にみえた作品について監督の熱きトークが紐解く『血観音』

《コンペティション部門》、特集企画《台湾:電影ルネッサンス2018》の『血観音』が上映され、ヤン・ヤーチェ(楊雅喆)監督が「皆さんこんにちは、私はこの映画の監督のヤン・ヤーチェです。いかがでしたか、寒くなりましたか?よかったらそとで日を浴びてきて温まってください」と笑顔で登場されました。

まずタイトル『血観音』について「観音様は慈悲の化身ですが、その“観音様”に血という言葉をつけただけで、おそろしくなってくるんですよね。見た目はすごくやさしそうでも、中身はきたなくて恐ろしい、ということを表現しています」とご説明になった監督。

印象的な画が使われている本作のポスタービジュアルについて、これは台湾で有名な女性画家の作品であり劇中でも使われていたことを明かしたヤン・ヤーチェ監督。「ポスターで3名の女性が描かれていて、映画の中でも3人の女性がでてきます。この3人の共通しているところは“無表情”なところで、なんとなく思慮深く、悲しんでいるような感じにも見えるのです」と解説した上で、「3人は実は同じ人物で、物語も3つありますがすべて同じ1人、1つの物語として考えていました。孫娘は10代で、愛に対しては夢を持っている状態。娘は愛に対して、幻想から破滅、失楽というところに進み、最後に生き残ったのは“婦人”で彼女は誰を愛することもなく、自分だけを愛することになる。孫と娘の2人は婦人の若いころそのものなのです。後には成長して“婦人”になってしまうという生き様なのです」と監督は、とても興味深い演出構成を明かされ会場も納得の様子。

また、この女性3人3世代を描くにあたり男性である監督が、どのように着想されたのか、という質問に「もとの脚本は実は、探偵物語のような設定でした」とヤン・ヤーチェ監督。ところが、プロデューサーが女性で怖い人、何度も脚本を突き返されて、彼女が最終的に言ったのが「女性」を描いてほしいということだったという。「2年をかけて脚本を書き直して、直してできあがったのがこの作品です」とその道のりを語られ、「私は女性を理解するために、普段はシャツや革靴は身に着けないのですが、シャツを着て、革靴をはいて正装して脚本を書きに図書館に行きました。すると、なんとなく、女性の気持ちがわかった気がしたのです。なぜ女性はハイヒールやボディコンの服をきるのか。このようなものを身に着けると体が束縛されるような気持ちになるようで、やっと『わかりました』と女性の見方の角度をかえてこの脚本を書きあげました」とエピソードも披露されました。

孫娘が「わたしはさびしい」と日本語で話していたシーンに話がおよぶと、意図的に描いたシーンであることを明かし「日本語を勉強することは割と上流階級ではやっていることで、教養があるという見方もあります。その日本語を通して彼女の心の部分を表現したかったのです」と監督は説明されました。

それから、ヤン・ヤーチェ監督が特に物語を語っていく上で、大切にしたという時代背景のことや、その中で大いに関係した使用言語の違いなど、会場からの質問も監督のお話しも時間いっぱいまで尽きることはありませんでした。

滞在中、日本食も楽しまれた、 ヤン・ヤーチェ監督

観客は聞きたいことがいっぱい!盛り上がりをみせた『ミスターとミセス・クルス』

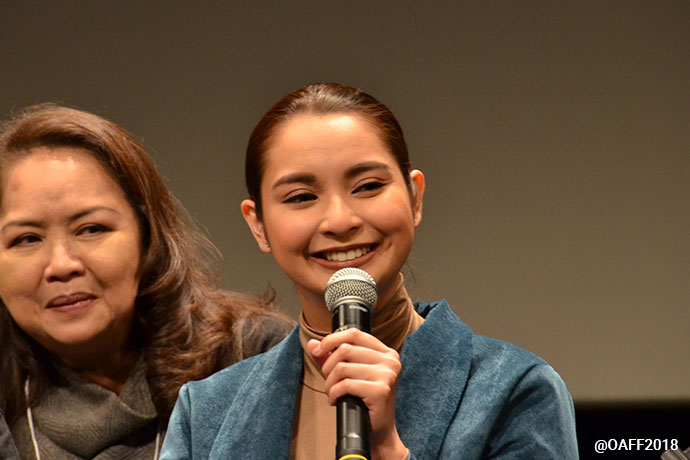

《コンペティション部門》、特集企画《祝フィリピン・シネマ100年》より『ミスターとミセス・クルス』が上映され、大きな拍手の中、シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督と主演のライザ・セノンさんが登壇されました。

大阪アジアン映画祭でこの作品が3本目の上映となったグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督。過去の作品も観ているという観客の声も多く聞かれる中、過去作品と比較しながら監督は「昨年上映した『キタキタ』では、北海道は撮影期間が短い中で制作費が抑えられたことがロケ地の決め手となった。本作では、以前パナマに行った際に気に入り、パナマを舞台にした作品を作りたいという想いが決め手となった。都会から離れたところを舞台にあえて選んだのではなくたまたまそういった作品が続いたのです」と映画の舞台となる場所について話されました。

シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督

ライザ・セノンさん

また、劇中、男性用の下着を緊急時の女性の水着に見立てるシーンについて「これは、ネットで見つけた男性用ブリーフを水着に見立てる方法でした。とてもユニークで、ロマンティックだと思ったので。男性の皆さん、彼女にプレゼントしてみてはいかが?(笑)」と会場へも話しかけられ、実際、着用したライザ・セノンさんも「体にフィットしていて良かったわ」と笑顔で後押しされる場面も。

会話劇ともいえる膨大な台詞についてシーグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督は「台詞が非常に重要な作品であるため、一週間、自然に台詞を言えるようになるまで練習して覚えてもらった。時には朝10時から夜10時までかかる日もあったほど。でも、アドリブも沢山あったんですよ」とのこと。

会場からの質問が途絶えることなく時間を迎えるほど大盛況となり、その後のサイン会へも長い列ができていました。

若い2人の演技に魅了された会場。監督の語ったご苦労とは『愛して星に』

授賞式後に上映された特集企画《ニューアクション! サウスイースト》、特集企画《祝フィリピン・シネマ100年》の『愛して星に』上映後に、アントワネット・ハダオネ監督、プロデューサーのマージェリー・ポリティコさんが、ご登壇されました。

それぞれ家庭の事情を抱えたティーンエイジャーの主人公たち。フィリピンで大人気のジュリア・バレットとジョシュア・ガルシアのダブル主演で描いた魅力的なラブストーリーは、あえてキスシーンがないのも特徴です。その狙いについて聞かれたアントワネット・ハダオネ監督は、「元々は途中と最後に2回キスシーンがありましたが、マネージャーから2人はまだ若いということでNGが出ました。実際にはキスをせずとも、ロマンチックな形で2人の愛が表現できたと思います」と、脚本とは違う結果が、かえって初恋のようなほのかな恋の描写に効果的であったことを明かしました。

アントワネット・ハダオネ監督

マージェリー・ポリティコさん

その他、劇中でのこの2人の描かれ方について具体的な質問が続き、中には、おトイレを我慢していた2人がそれぞれ田舎の草むらに入っていくときに唱えていた呪文について問われると「その呪文、『タビタビポ』は、失礼しますとか、通らせてくださいという意味です。この場合は草むらですが、不安な場所に入る時は悪い精霊を追い出すという意味にもなります」と丁寧に答えてくださいました。

クライマックスで2人が登るミラグロス山は、観光地としても非常に有名なところですが、監督は「登るのに1時間半かかりますが、撮影の時は私たちも頂上まで頑張って登り、山頂で実際に撮影しました。ジュリアとジョシュアは別のチームが別の場所で撮影をしたので、ミラグロス山には代役が登って撮影しました。危険なので1回に登山者は20人までという制限があり、観光客を足止めしていたので時間制限がありました。当日は雨も降っていたので、大変でした」と撮影の苦労を明かされました。

最後に、マージェリー・ポリティコさんが「撮影も制作も大変でしたが、たくさんのお客様に楽しんでいただき、本当に苦労が報われました」と感動の面持ちで挨拶されました。