開催レポート 2日目

3月9日(土)

4年という時間を費やしたからこそ生まれた“映画”『シスターフッド』

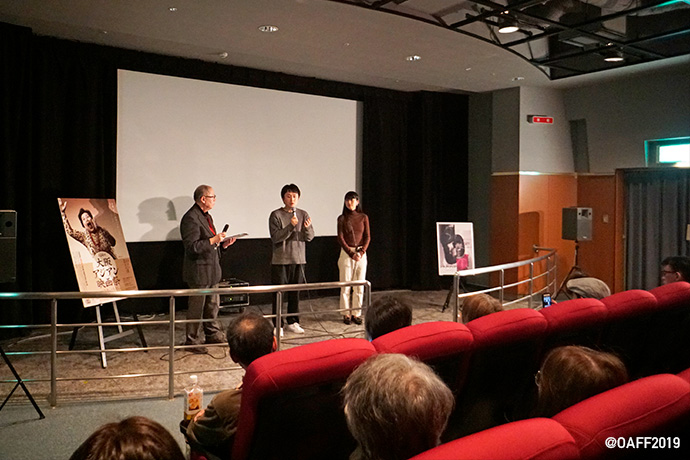

《インディ・フォーラム部門》の『シスターフッド』が上映され、西原孝至監督、主演の兎丸愛美さんが登壇されました。

本作は、4年をかけて撮影されたドキュメンタリーと、2018年に撮影されたフィクションがミックスされた1作。その構成について監督は「映画ってどうしても物語があってそこに沿って進行していくということが一般的な映画の形だと思いますが、これについては、単純にその人のポートレート、写真を撮るように映画がつくれたらなぁと思いました。

西原孝至監督

兎丸愛美さん

また東京に住んでいる若い女性たちのライフスタイルをオムニバスで紹介する映画が作りたいと思ったことがきっかけで、兎丸さんたちの日常生活や、活動の様子を撮影するところからスタートしました」と話し、その後、監督が他の作品にかかわることで本作の撮影が中断した旨をご説明に。その中断した時期に監督へ影響を及ぼしたのがMeToo運動や、女性たちがワシントンでデモをするウィメンズマーチングだったそうで「これらの世界的な状況に僕もすごく共感することがあったのです。それで昨年まで撮ってきたドキュメンタリーの素材を踏まえた上で、社会に問いかけたいと思い、新しくフィクションの部分を追加撮影しました。僕自身はそこまでフィクションとドキュメンタリーの違いを感じているわけではなくて、単純にスクリーンに映っている女性たちの肖像画をつくるように映画を撮りたいなぁと思ってつくっています」と説明されました。

本作のフィクションパートで“兎丸愛美”役を演じた兎丸さんは「私もどういう気持ちで挑んだらいいのか分からなかったのですが、監督にお聞きしたら『もうそのままでいいよ』とおっしゃってもらったので好き勝手にやらせていただきました」と話され「講義中のシーンはつまらなそうに演じていましたが本当につまらなかったです」と笑顔で吐露。

本作がモノクロで仕上げられていることについて監督は「当初はデジタルカラーで撮影していたのですが、フィクション部分を撮影して1つの映画にまとめようと思った時に、時間のながれを逆に感じさせたくないと思ったのです。4年間という時間はかけているのだけども、映っている瞬間、瞬間を観てほしい、という気持ちから、この映画にモノクロが合うのでは、と思いました」と語られました。

最後にタイトルについて聞かれると「『シスターフッド』とは、女性同士の連帯や、女性同士の結びつきという意味です。最初、この映画の仮タイトルは岡崎京子さんの漫画にある『東京ガールズブラボー』というタイトルでしたが、みんなから大反対されまして。どうしよう、となったときに恋愛感情ではない、魂の結びつきいう意味を込めたいな、と思い、このタイトルをつけました」と明かされました。

「オバチャーン!」いただきました!

故郷を舞台に、自分たちの半生を切り取った意欲作『WHOLE』

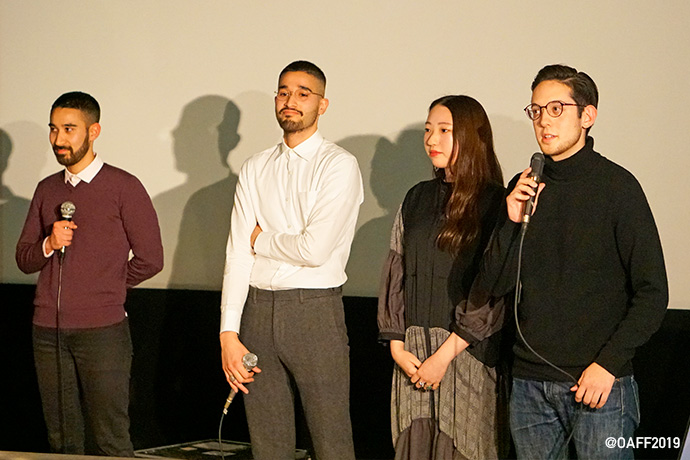

短編プログラムBが上映され、その中から《インディ・フォーラム部門》『WHOLE』の川添ビイラル監督、出演・脚本の川添ウスマンさん、出演の伊吹葵さん、海・星野・サンディーさんが登壇されました。

神戸で生まれ育ったという、川添ビイラル監督と主演・脚本の川添ウスマンさんご兄弟。神戸を舞台にしたことについて、「自分たちがいつか離れていってしまうだろうこの街で、地元の映像仲間とともに、自分たちの経験から作り上げたキャラクターの映画を撮りたかったので」と話されました。

本作制作のきっかけとして「僕たちは、“ハーフ”の偏ったイメージにモヤモヤしたものを感じていました。そうしたら弟が“一般のハーフ”の物語を撮りたいと言い出して」と監督。さらにウスマンさんが「タレントでも有名人でもない、どこにでもいるハーフをどうしても映像にしたくて、ビイラルに言って脚本を書き始めました」と続けました。

川添ビイラル監督

川添ウスマンさん

キャスティングでは春樹役を探すのに苦労したと話す監督を受け、ウスマンさんが「モデルエージェンシーのウェブサイトで海を見て、春樹だ!と。すぐにSNS検索すると自分の友達とつながっていたので、そこから10年以上も話をしていない友達に連絡してつないでもらいました」とこの時代ならではの出会いを披露。

伊吹葵さん

海・星野・サンディーさん

また撮影について、伊吹さんは「事前に監督から『最初は思ったことをズバズバ言う鼻につくようなキャラクターなんだけど、だんだんそうでもないなというようにしたい』と言われていて。単なる鼻につく子にならないようにと思っていました」とのこと。海さんは「僕はインターナショナルスクール出身で、差別というか人と違った扱いをされても別に気にしなかった。この役は自分とは違います。だから役をもらって初めて、劇中の人物たちのアイデンティティやどのように人生に対応していくのかなどいろいろ考えました」と話されました。

演出上の工夫やこだわりを問われ、「僕はセリフで説明したくなかった」と川添監督は答え、さらに「作品を観てどういう風に捉えるかをお客さんに任せたかった」と語られました。そして「差別する人たちに対し、怒りを見せなかったのはなぜ」という質問には、「そもそも“差別”というより“区別”に近いなと。そこにあるのは怒りだけではなくて、もっと複雑な気持ちや、いろんな思い。単に“怒りを見せる人”や“(区別を)気にしてない人”など一つのものを見せるのではなくて、みんなそれぞれ違う、こういうものを感じとる人もいるんだな、というのをできるだけ集中的に撮ろうと思いました」と川添監督。ウスマンさんも「その通りです!」と力強く頷かれていました。

監督が思う格好が良い!が存分につまったエンタメ作品『ヌンチャクソウル』

木場明義監督、出演の兼高智仁さんが《インディ・フォーラム部門》『ヌンチャクソウル』の世界初上映後にご登壇。映画の内容そのままに、笑いもある和やかな雰囲気のQ&Aとなりました。

これまでも多くのコメディ映画を撮ってきた監督ですが、意図してコメディ要素を取り入れているのではなく、監督自身コメディが好きでついついその方向性にしてしまうとのこと。脚本を書いていても、出来上がってみたらいつの間にかコメディになっていることもあるそうです。

この映画はダンス教室から依頼を受けダンスワークショップをベースに映画を撮ることが決まり、その条件としてワークショップ参加者のダンスシーンを入れることやオリジナルの曲を作ることなどがあったそう。監督自身が子どもの頃に憧れていたプロレスラー・グレートカブキの振り回すヌンチャクや音楽でかっこいいと思っていたソウルダンスを思い出し、これらをノートに書いているうちに『ヌンチャクソウル』という組み合わせが思い浮かび、そのままのノリで企画として出したら通ってしまったとのことです。

木場明義監督

兼高智仁さん

主人公沼田と同じダンス教室に通う諏訪大二郎役を演じた兼高さんは、非常に強烈なインパクトを残しましたが演技は全く初めての経験で、普段はサラリーマンをしながら映画の中のダンス教室で実際にミュージカルのクラスを取っているそうです。監督からは菅原文太と藤岡弘を足して二で割ったような役をしてほしいと言われ少し戸惑ったと困惑気味で、会場が笑いに包まれました。「監督から全体のバックグラウンドやキャラクターの雰囲気を教えてもらい、それを自分なりに表現するという形で、監督に任せてもらっているという意味でとてもやる気が出ました」と話す兼高さんに対して、木場監督も「ダンス教室の生徒さんなど演技経験のない方々はプロの役者と一緒にやるプレッシャーもあったと思うが、一生懸命やってくれて素晴らしかったと思う」と太鼓判を押しました。

観客から映画の中のオリジナル曲について質問があり、曲はすべて監督のクラッシク指揮者の友人に依頼をしたそうですが、超低予算の中でソウルミュージックは初めてなのに30曲以上も作ってくれたとのこと。ラストシーンの曲に関しては、監督が歌詞を書いたとのことです。

主人公・沼田役に劇団「ヨーロッパ企画」の黒木正浩さん、共演にソウルユニットSuga-Pimpsの高橋篤さんとJUN-BAYさんを起用した経緯について問われ、黒木さんについては、知り合いからヌンチャクができる俳優が京都にいると紹介してもらい、実際は50代である黒木さんがヌンチャクを操る冴えない30代男を違和感なく演じてくれました。また、高橋さんとJUN-BAYさんについてもプロデューサーを通じて紹介してもらい、お二人のかっこよさに即オファーをお願いしたそうです。

さらに、沼田の子ども時代を演じた男の子のヌンチャクが上手過ぎるとの感想に「小学校六年生の子なんですが、「練習して!」と言ったらすごく練習してくれて。子供ってすごいなと思いました。あんなにできるとは思っていなかった」と監督自身も驚いたと打ち明けてくれました。

最後に監督から「次の12日の上映では、主演の黒木さん、ダンスの先生の大沢さんと来ます。ぜひ観に来てください。」とメッセージがあり、温かい拍手に包まれました。

不思議な感覚を得た街で描かれた新たな作風に魅了『群山:鵞鳥を咏う』

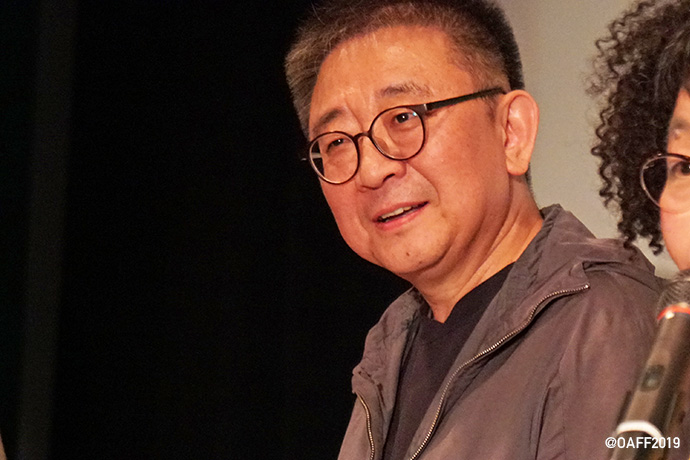

特集企画《ニューアクション!アジア》より『群山:鵞鳥を咏う』上映後、チャン・リュル監督が登壇されました。「はじめまして、遅い時間ですが、たくさんの方にお越しいただきありがとうございます」とご挨拶。

舞台となった“群山”について「ソウルの南の方の街です。植民地時代、日本の方がたくさん住んでいた場所です。そのため、日本の建物がたくさんあります」と監督。「植民地時代のことについては、歴史学的・社会学的にいろんな討論がされますが、私は映画監督なので、空間の中での歴史をどう描写するか、空間の中に残っている時間をどのように視覚的・情緒的に表現をするかを考えて作品にしました」と語られました。

本作について監督は「普段、映画をつくるとき、空間、場所をとても重要視しています。気に入った場所を見つけて“忘れられない”といった状況から映画の構想がスタートするのですが、今回はそうではありませんでした。最初はモッポという別の港町を想定していました。大学の講義でたずねた際に“忘れられない”風景に出会ったからです。しかし撮影にぴったりの宿が見つけられませんでした。そこで、郡山に行ってみたところ、一目で気に入ったのです。映画の中でも『私たち、どこかでお会いしませんでしたか?』というセリフがあったのですが、私は郡山に行った時にそのような思いを感じました。夢で見たことがあるようなどっかで会ったことがあったかなという不思議な感覚でした」とエピソードを紹介されました。そして「映画を撮り終わった今でも郡山がとても気に入っているのですが、最初に訪れたモッポという町にはすまない気持ちでいっぱいです(笑)」と付け加えられました。

また、今までの監督作品から印象が随分と変化し、柔らかく笑いにあふれた作風へとかわってきたのは、という会場からの声に「人生の変化から生じていると思います。もともと10年ほど前まで中国の本土で映画をつくっていました。その後、延辺大学で講義をするうちに主となる生活が韓国となり、韓国の人と接する中で自分も変わってきました。もう一つ、年を重ねて、ピンと張りつめたところから抜け出したかなと思います」と穏やかに答えられたチャン・リュル監督でした。