開催レポート 8日目

3月15日(金)vol.1

国境を行き来する主人公に託した感情が、国境を越えて共有されていく『過ぎた春』

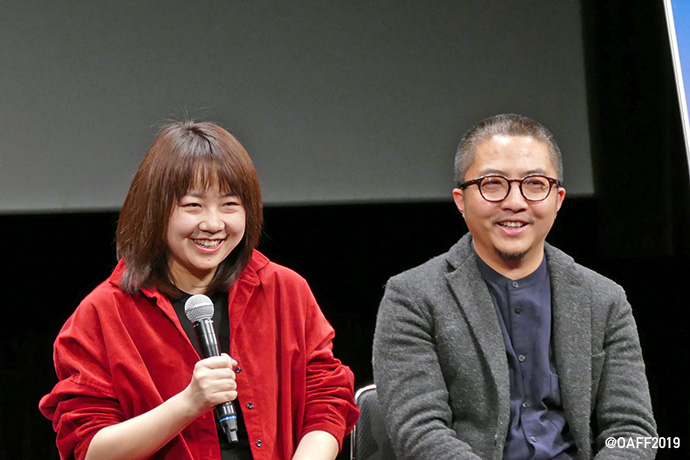

コンペティション部門の『過ぎた春』が上映され、バイ・シュエ監督とプロデューサーのホー・ビンさんが登壇されました。監督は「Good morning, everyone!」とにこやかに英語でご挨拶。

バイ・シュエ監督

ホー・ビンさん

香港と隣り合う街、中国広東省の深圳で育ったという監督。「2003年に北京電影学院に入学するために深圳を離れました。2007年にこの大学を卒業してから、何を撮るか考え出し、2015年に“国境を越えていく少女”という構想にたどり着きました」と作品を製作した経緯について話されました。

物語では中国側の深圳に住みながら香港側の高校に通学する女子高生が主人公。監督は「とてもユニークな位置付け。一人の人間が、二つの国のアイデンティティを持ち、二つの場所を移動し、二つの引き裂かれた文化・価値観の中に生きています。これは、現代の普遍的な課題に通じます。今の都市部、中国が置かれている状況も表しています」とのこと。また「人には成長過程で越えていく一線もありますね。そういったものを他の国々の人とも共有したいです」と熱く話されました。

本作のエグゼクティブ・プロデューサーに田壮壮監督がクレジットされていることについて監督は「田監督は、北京電影学院の恩師です。同大学を卒業する際、『大学院に進んで、先生のもとで学びたい』と言ったのですが、『いいや、まずは結婚しなさい。子どもを産んで、そして3年経ったらまたおいで』と言われてしまいました。その後、なかなか作品を完成させられず、合わせる顔もなくて。やっと書き上げた本作の脚本を見せにいくと、『なかなかいいね』と言ってくださいました」と話されました。また「ある意味、私は良い教え子でした。言われた通り、ちゃんと結婚して子どもも産みましたから。子どもはもう6歳です。隣にいるホープロデューサーが夫です」と驚きの告白が飛び出しました。

この時間の最後には、この日がお誕生日だというホー・ビンさんに会場から祝福の拍手がおきる中、舞台裾からケーキが運ばれ、監督からプレゼントされるというサプライズが!「ほんとに驚いた!」とビンさん。

マイクを握って、きりりと会場に向き直り「ここで描かれる家族の感情は普遍的なもの。アジアのみなさんと分かち合えると思います。私もバイ・シュエも小津安二郎監督の作品をはじめ、日本映画と日本が大好き。これから一層多くの中国作品、私たちの作品、日本の優れた作品がお互いに観られるようになることを祈っています!」と締めくくられました。

「会場の皆さんと写真を一緒に!」という監督からのリクエスト。「みんな立って、携帯のライトをつけてください。華やかな感じになるから」とも促され素敵な一枚に!

監督と演者、二人の出会いは奇跡的な必然だった『アワ・ボディ』

コンペティション部門『アワ・ボディ』上映後、ハン・ガラム監督と主演のチェ・ヒソさんが登壇されました。

ハン・ガラム監督

チェ・ヒソさん

この作品がデビュー作となった監督は「大阪でこれほどたくさんの人に来てもらえるとは思ってませんでした。ありがとうございます」とご挨拶。本作は韓国映画アカデミーの卒業制作としてつくられた作品で、海外の映画祭に出られるとは思っていなかった、とも付け加えられました。

また、第13回大阪アジアン映画祭オープニング作品で、今年、劇場公開された『金子文子と朴烈』の金子文子役を演じていたチェ・ヒソさんは「『アワ・ボディ』のシナリオをもらった時、まるで小説を読んだような感覚になり、女性としての共感もあり、またジョギングをしていく主人公には主体的な魅力もあると感じました。『金子文子と朴烈』の金子文子はアナキストでしたが、この作品の主人公は消極的かと思いつつも、力強さが隠されていますから」と語りました。

劇中では、母親と娘との価値観の違いが描かれていることについて「自分が20代の頃、親の期待に応えるというストレスや生き方の模索がありました」と監督は明かし、「『アワ・ボディ』では体の変化から、生き方の変化などを表現したいと思いました」とご説明に。

チェ・ヒソさんが、この作品に出演した経緯として、彼女が仕事のない時期に韓国映画アカデミーに自分のプロフィールを持っていき、学生だった監督が使っていたパソコンの横に紙を置いてきたのがきっかけだった、とし、チェ・ヒソさんは「監督が卒業制作の時に連絡をくれたもので、はじめてオーディションではなく、オファーをもらった作品です」と話し、「これからも違うタイプのキャラクターにチャレンジしていきたいです」と語られました。

最善のロケ地 “空港”で展開する練られた会話劇『永遠なる瞬間』

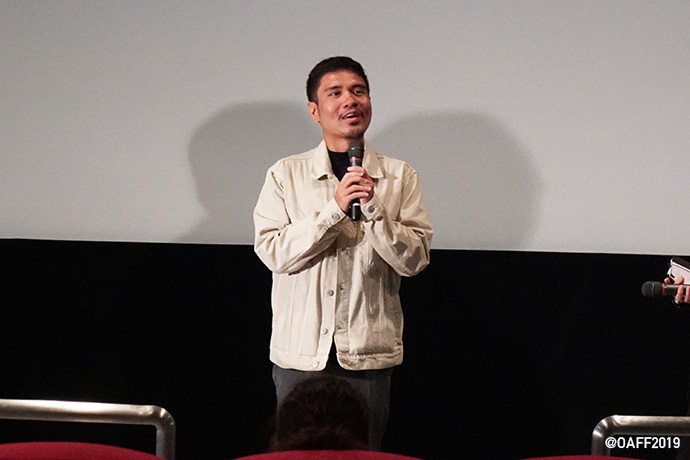

特集企画《ニューアクション! アジア》より『永遠なる瞬間』が上映され脚本、編集も手掛けられたアレク・フィグラシオン監督が登壇されました。

本作は、韓国の仁川国際空港で実際に撮影されたもので「そもそも見た目が気に入っていましたし、コンクリートの灰色の柱などの冷たい感じも好きで、映画の雰囲気にも合っていると思ったので選びました」と監督。

また「撮影の期間は4日間でしたが、ロケハンした時に場所は大体目星をつけていました。冬のオリンピックの時期と重なっていたのでセキュリティが厳しかったのですが、予め許可は取っていたので撮影できました」と監督は説明されました。

その空港で出会った男女二人の会話ですすむ物語。その展開について監督は「ラブストーリー的な物語にすることもできましたが、若いキャラクターともう少し年上のキャラクターの、ふたりの会話だけで成り立っていき、どちらかというと友達のような関係を築いていくということが描きたかったのです。この先にラブストーリーがあるかもしれないと想像するのはお客さま次第です」と話されました。

また会話劇はフィリピンの特徴なのか、という問いに「予算的な問題で会話が多いものは撮影しやすいということもありますが、人と人との繋がりということに関心の強い国なので、そういう傾向にあるのではないでしょうか」と見解を述べられました。

本作で描きたかった点について監督は「時間が過ぎていく、人が過ぎていく、ということが一番描きたかったことですが、それを描くにあたり空港という場所がとても良かったのです。外の世界だと二人にとって全てのものが過ぎていきますが、空港の中だとゆっくり話し合う時間があり、たまたまですがお互いにそれを見つけることができて二人が仲良くなるということが描けました。時間やものはずっと続いていくということがメッセージとして一番強い思いでした」と語られました。