開催レポート 5日目

3月12日(火)vol.1

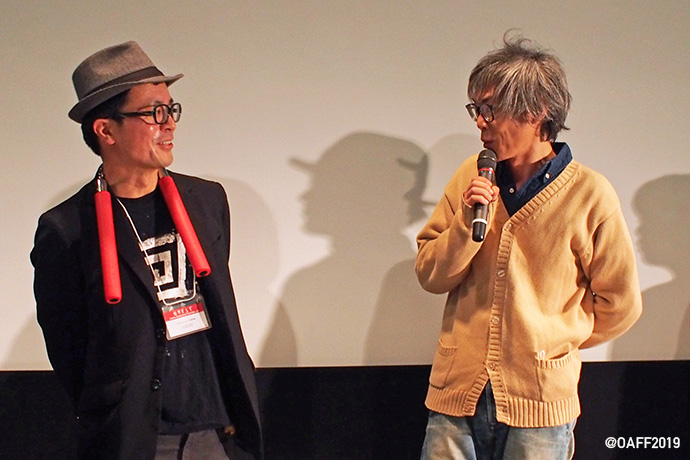

映画さながらの陽気な時間に会場も盛り上がる!『ヌンチャクソウル』

(ひとりおいて左から)木場明義監督、出演の黒木正浩さん、林美智子さん、大沢真一郎さん、助監督のもりとみ舞さん

《インディ・フォーラム部門》の『ヌンチャクソウル』 上映後、木場明義監督、出演の黒木正浩さん、林美智子さん、大沢真一郎さん、助監督のもりとみ舞さんが登壇されました。

引っ込み思案な男性がソウルダンスに挑戦する楽しい作品。制作のきっかけについて監督は「ダンスのワークショップがあり、その教室の一環で、少ない予算だけど映画をつくりませんかという話があったからです」と明かすと、すぐに出演者から「その予算少ないってところ、要ります?」と突っ込まれて「少ないけどやったという…」と、テンポいいかけあいに会場からも笑いが起きました。

また「ヌンチャクとソウルの組み合わせは、上の世代で流行ったものですが、自分がやったことがないものだったので、取り入れたもののけっこう大変だった」と監督は話し、主演の黒木さんは「京都から参加していたし、撮影期間も限られていた中、ヌンチャクとダンスの練習と、大変でした」と話されました。

出演者のうち、林さんはダンス経験があったものの、先生役の大沢さんは、なんとダンス未経験者。劇中のダンスシーンは、撮影の当日になってから、突然、監督に「適当に踊って」と言われて仕方なく踊る羽目になるも、現場ではすごく盛り上がったそう。

30年間のトラウマをどうやって克服するのか、わかりやすさを考えてコミカルな展開をめざしたそう。観客からのリクエストで、急遽、黒木さんが壇上でアクションを披露。会場は、終始、笑いで包まれていました。

終了後のサイン会では、登壇者皆さんでポーズを決めてくれました!!

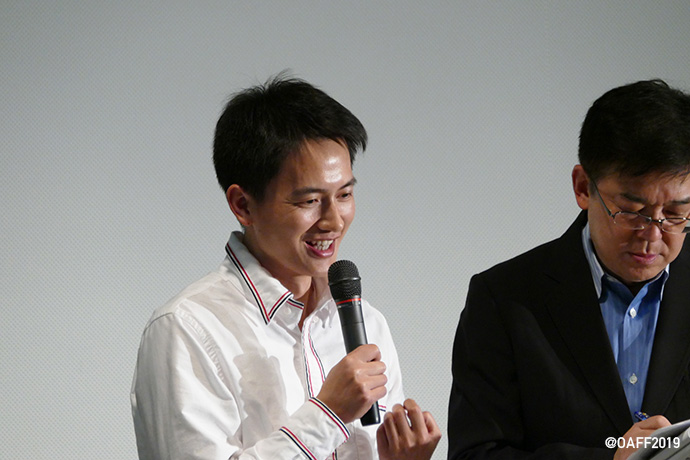

簡単ではなかったタイでの日本小説映画化!日本初お披露目『ホームステイ(原題)』

特集企画《ニューアクション! アジア》より『ホームステイ(原題)』が上映され、満員の会場にパークプム・ウォンプム監督が登壇されました。

本作の原案は、日本の作家、森絵都の小説「カラフル」。映画化の権利を買ったタイの製作会社から声がかかり映画化にむけ動き出したものの、日本の習慣をタイの習慣に置き換えるのに、とても時間がかかったことを明かし、スタッフと一緒にこの映画にとりかかり、3年を費やしたとのこと。「そして、今回、初めて日本の方にご覧いただくことが出来てすごくドキドキしています」と挨拶された監督。また「もともとホラー映画が得意だったので、新しいジャンルの映画は私にとって挑戦でした。 最初はあまり自信がなかったのですが、すごくいいストーリーなので、上手く行くと思っていました」と大きな手ごたえがあることを述べられました。

会場から、映画化するにあたり、一番大切にした点、気に入っているところを聞かれると「小説を読んで、この話の大切な要素は母親だと思いました。なので、母親と子どものシーンをとても大切にしました。また、自分の人生をもう一度愛するという視点もとても大事だと思いました。ビジュアルとかCGというのは、映画をあざやかにするものであって、核となるのは母と子のシーンだと思っています」と語られました。

キャスティングについて監督は、全員オーディションだったことを明かし、「コネで選んだのではありません」と笑いを誘いつつ「主役を演じたティーラドン・スパパンピンヨーさんは、『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』でのイメージがついていて、最初、私は好きではなかったのですが、よくみるととても演技がうまいとわかりました」と話し、更に会場を笑いに包みました。また、監督から質問をされた方にオリジナルTシャツのプレゼントが!

最後に「今日は東京から来てくださった方もいて、すごく嬉しいです。日本の素晴らしい小説をタイで映画化できて、これは一つの文化交流だと思います」と、しめられました。

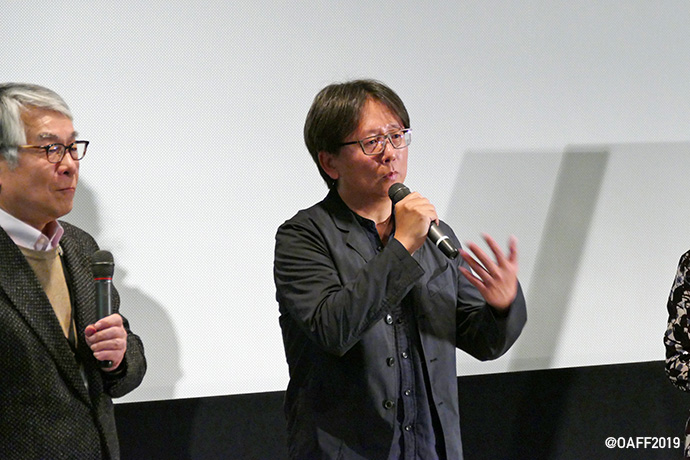

俳優からの転身!監督デビュー作は自らの世代を描く『桃源』

特集企画《ニューアクション! アジア》より『桃源』が上映され、拍手の中、ルー・ユーライ監督が登壇。「こんばんは。皆さん映画を見にきてくださりありがとうございます」と挨拶をされました。

今回が長編監督デビュー作となった、俳優ルー・ユーライさん。「これからは、俳優としても監督としてもやっていきたいと思っています。今は次の脚本を手がけているところです」と話されました。

本作に出演した三人のベテランの役者(ゴン・ロー、チー・シー、リュー・シンチェン)について「彼らは本当によく助けてくれました。現場で何度も何度も話し合って、私も大変勉強になりました」と監督。また、登場人物の設定は監督と同じ年代だとしながら「この作品が中国で公開された時、“この主人公の男は何だか嫌だ、共感できない。こういう負け犬な男性を女性が好きになるのも理解できない“という感想もありましたが、こういう純粋で単純で、生き方も下手でお金儲けも上手じゃないけれど、ひとりの女性を愛し抜く純粋さに人は惹きつけるのではないかと思いました」と語られました。

原作となった小説について「ある雑誌でこの作者の作品に出合い他の作品を取り寄せました。この作者の二つの小説をひとつにした話です」と説明され、「映画化するにあたり、尺やマーケットを考慮しいろんな要素を取り除きましたが、映画の内容は小説の内容を忠実に再現した内容になっていると思います」と監督。

そして「映画を観た後に残って私の話を聞いていただいた皆様に感謝いたします。この作品を気に入っていただけると嬉しいです」と最後まで監督の誠実な人柄がうかがえる時間となりました。

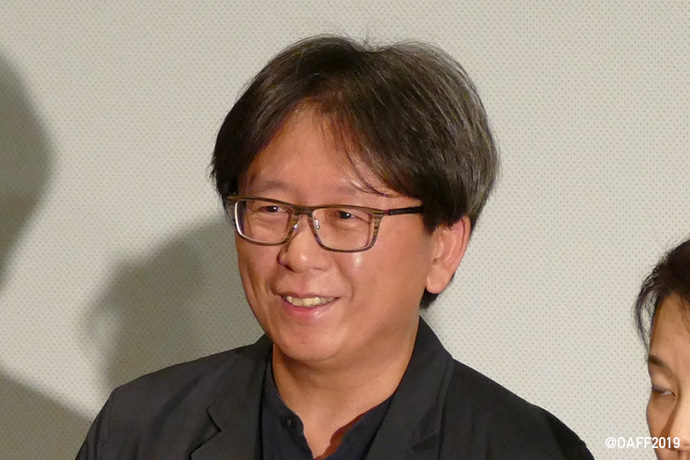

ドキュメンタリーの根幹を紐解く監督の話に会場が魅了された『Father(仮題)』

特集企画《台湾:電影ルネッサンス2019》より『Father(仮題)』が上映され、満員の会場が熱気に満たされる中、エンドクレジットと共に万雷の拍手がおこりました。その中を、ヤン・リージョウ監督がご登壇。台湾ドキュメンタリーの巨匠が、『あの頃、この時』(OAFF2016)ではできなかった来阪を、今回実現されました。

「この作品は、最初に撮り始めたころ、台湾では人形劇“布袋戯”に対する関心は薄く作品を観てくれる人も非常に限られていました。しかし、この作品の上映後、台湾の文化部(日本の文科省にあたる機関)の部長の女性が、私になぜこの作品を撮ったのか、と聞いてきました。私は非常に率直に『映画という最も輝かしい、華やかな形式をとって“布袋戯”に最後の別れを告げたいんだ』と話したのです。これは非常にきつい、過酷な言葉になったのかもしれませんが、それを聞いてその女性はその場で滂沱の涙を流しました。まるで小さな女の子のように泣いていました。その後この作品は台湾で多くの人にこの作品が観られ、政府、あるいは民間の“布袋戯”の支援につながりました」と語られました。

また、足掛け10年の年月をかけつくられたという本作。監督が“布袋戯”に興味を持ったのは、初めて上演を観た時、この木製の人形があたかも本当の人形のように動いていて、生きているかのようだと感銘したからだそうで「最初はそれを記録したいと思って撮り始めました。ところが撮影をしばらくしているうちに、この伝承の話は避けられないと感じました。主要な後継者がヨーロッパの方だということも知り、この伝統芸能がどうなっていくのかという問題が見えてきたわけです」とご説明に。そして監督は「同時に私には父と子というテーマが見えてきました。おそらくこの父と子の関係こそが本作の魂にあたるものであり、コアな問題であったはずなのです。ところがこの父と子というテーマを撮るということは難しく、10年という歳月がかかったとわけです」と丁寧な語り口でお話しになりました。

また「私はドキュメンタリー監督であるがゆえに“人とは違った人生”をかなり見てきました。例えば、これまで撮ってきた作品にはアルツハイマーの老人たちの姿であったり、この作品のように滅びゆくような文化であったり、気持ちが塞ぐようなテーマのものも多くありました。そんな私にとってユーモアというものはとても重要なものであり、それが撮り続ける勇気を与えてくれます。また、この問題を見守り続けるモチベーションを与えてくれるものでもあります」と自らの作品の大切な点を明かされました。

最後に、本映画祭や配給会社への感謝の念を述べられつつ、「この作品は、“布袋戯”についての映画であるとともに、あるいはそれ以上に父と子の物語です。みなさん、特に男性の皆さん、最近父親と、あるいは息子と話をされてますでしょうか。自分のことを鑑みてみますと、自分は父親と話す勇気があったのだろうか?そういうことを感じることもあります。そしてまた、自分が父親から受けたことをそのままコピーして息子にやってしまっていないだろうか?そのようなことを考えることもあります。もしそのような父と子の物語に関心がある、また自身のこととして考えてみたい方は、劇場公開時にまたご覧ください」と結ばれました。