開催レポート 6日目

3月13日(水)vol.3

“未来をみたい”という10年の構想を経て形に『カツテノミライ』

協賛企画《芳泉文化財団の映像研究助成》の『カツテノミライ』上映後、岩崎孝正監督と音楽を担当された小関千恵さんが登壇されました。

地震と津波、そして原発事故の被害を受けた福島県相馬市出身の「ぼく」が、かつて日本で公害が発生した地域を訪ねていく今作。監督はまず「この映画は拠点が相馬で、そこから各地に旅をしていこう、ということから生まれています」ときっかけを話されました。

小関千恵さん(左)、岩崎孝正監督

映画には、かつて公害があった土地で、農業や漁業を生業とする方たちの声がおさめられています。音楽を担当した小関さんは「今日、大きな画面で改めて映画を観て、岩崎さんがどんな映画をつくりたかったのかが本当にじっくり分かったなと思いました。最初お話しいただいたとき、農家さんや食べ物を題材にするということで、実際、私が、もし現時点で、福島周辺の産物を食べて応援ができるかどうかと問われてしまったら、私はまだできないと思ったし、どういう映画になるかも不安でした。それでも私達は、何かを食べていかなきゃいけないし、生きていかなきゃいけない、とすごく感じ、(そんな私達や、公害をもたらしたものに対して歌いかけることで) 最後の曲が生まれました。『ばくばく』という曲を今回は書き下ろさせてもらいました」と映画を通して考え方にも変化があったことを語られました。

この映画の構想は10年ほど前からあったそうで、脚本、撮影も全て監督が一人で担当。ご自身も相馬市出身の監督は「自分がやりたいことはなんだろうと思ったとき、未来を見たい、ずっと公害と言われるならばどうなるんだろうと思い話を聞きました」と訪れた土地を自らの郷土と重ね合わせ、映画を制作していたと明かしました。制作の際は「転々とリサーチと撮影を繰り返していったので、なかなか点と点が結びにくいというところがあったのですが、何とか形になったかなと思っています」と監督。苦労を乗り越えて上映を迎えられたことに感謝の念を述べられました。

監督の経験してきたことが散りばめられた一作に『カラオケ・アンサンブル』

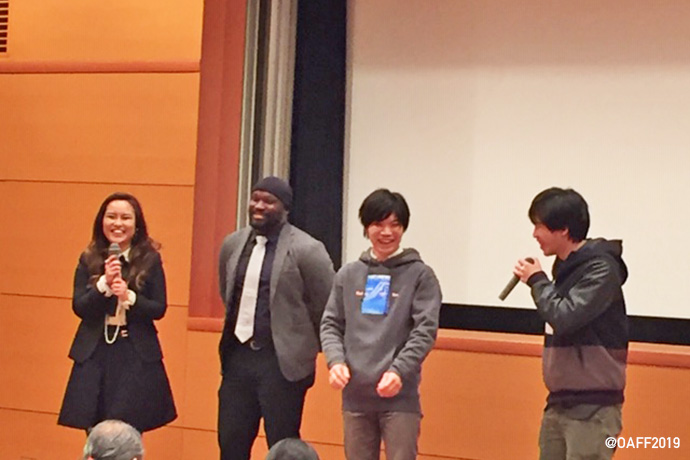

特集企画《芳泉文化財団の映像研究助成》の『カラオケ・アンサンブル』上映後、小泉洋介監督と出演の上野伸弥さん、シェドリック・デズィさんが登壇されました。

監督はまず「この作品を完成させることができたのはキャストの方々はじめ、立命館大学の先生方、ロケ地の方とスタッフの方のおかげ。本当にありがとうございます」と挨拶し、作品について「はじめから喜劇、おもしろいコミカルなものをつくりたいと思っていました。カラオケを選んだのは、小さいときからよくカラオケに通っていたからです。そこで出会う人は小学生くらいからおじいちゃんおばあちゃんまでいろいろな世代で、何かドラマができないかと企画しました」と製作にいたるきっかけを語られました。

(左から)通訳・中川さん、シェドリック・デズィさん、上野伸弥さん、小泉洋介監督

上野さんと、デズィさんに続き、通訳の中川さんも挨拶。中川さんは「この作品はただのカラオケボックスでの人とのつながりだけでなく、老人の認知症問題や日本社会の縮図が笑いを織り交ぜながら、コミカルでリアルに描かれている面白い作品です。日本のカラオケボックスという独特な文化がメッセージ性とともに楽しみながら感じていただければと小泉監督は思ってらっしゃると思います」と映画について誰よりも熱く語ると、監督は「ほとんど言ってくれました」と言い、会場は笑いに包まれました。

上野さんのキャスティングについて、監督は「上司についていく金魚の糞みたいな感じが出ていたのでこの役しかない!と思いキャスティングさせていただきました」と笑いながらコメント。それに対し上野さんは「その通りです!」とのお答え。デズィさんについては「見た目はいかついけれど、かわいらしいキャラなのでそのギャップが面白いのではないかと思いお願いしました」と監督。デズィさんも「とても楽しく、明るくチャーミングに演じるようにしました」と笑顔で述べられました。

また、劇中、『津軽海峡冬景色』が使われていることについて観客から問われると「おじいちゃんが、青森が好きでよく行っていました。この3〜4年で4人いた祖父母が3人亡くなってしまい、お葬式で音楽が流れていた時など、音楽の力を感じていて、組み込めたらと思いました。その一部として青森を題材にしました」と祖父母への思いも込められていると明かされました。

スタッフ・キャストも困惑した“分からない”をこそ大切にする監督の信条『貞雄』

協賛企画《芳泉文化財団の映像助成》の『貞雄』の上映があり、ゾン・ピロン監督、出演の水上竜二さん、制作の城間典子さんが登壇されました。

冒頭のあいさつで「観客の皆さんに少しはわかってもらえたのではないか」と話すピロン監督に対し、「全然わからなかったですよね」と水上さん。その水上さんが劇中で演じた役柄の長いキスシーンは必要なのかと疑問を持っていたことや、会話として成立していないセリフのやり取りに戸惑ったことなどを明かされました。

(左から)ゾン・ピロン監督、水上竜二さん、城間典子さん

制作の城間さんは「私だけではなく、他のスタッフも戸惑いながら撮影を進めていきました」と話され、ロケ地の綾部市の山奥の集落の方々も何だかよくわからないまま参加してくださったことにも触れました。

ピロン監督はセリフ構成の意図について、3年前に小津安二郎の作品をモチーフにつくった実験映画『深海の空』がきっかけとなり、今回のセリフでは、小津作品『晩春』の紀子と『麦秋』の紀子が会話をするという設定にしたと説明。さらに、「観た人は全然わからない映画だと感じるかもしれませんが、作家としては、映画にも“全然わからないものがある”ということを大切にしたいです。そして、小津作品というのは私のとても大切なモチーフであり、インスピレーションなんです」と熱く語られました。

水上さんは「かみ合っていないセリフのことですが、この映画の中のセリフには2本の柱みたいなものがずっとあって、それが一瞬、あるシーンだけシンクロしていく、そういった流れがあるのではないかなと今は解釈しています」と、この作品との向き合い方について話してくださいました。

結末がシナリオと違う?!まさに現場で生まれた“映画”『オールド・ラブ』

協賛企画《芳泉文化財団の映像研究助成》関連特別上映:日韓映画教育機関合同製作の成果の『オールド・ラブ』が上映となり、大阪に着いたばかりというパク・キヨン監督が登壇されました。本作は、東京藝術大学大学院での国際ワークショップを交えて製作されており、日本での上映を楽しみにしていたことを述べられました。

パク・キヨン監督(左)

物語は、監督自身の個人的な経験を元にしたものだそうで、「日本にも“中年病”という言葉があるかどうかわかりませんが、50歳になった時に今までの人生がむなしく感じられたり、間違っていたのではないかと思うことがあり、そのときに昔の恋を思い出してつくった作品です」と話されました。

また監督は、劇中のシーンに触れ、「働いている店員が食べているシーンを入れたのは、飢えを満たすために一人で食べるということは、その存在が哀しく感じられる行為で、その哀しみが画面の中に少しでも伝わればいいなと思って入れました」と説明されました。

監督の演出は、シナリオがあっても、現場で即興的に撮影することが多いことを明かされた上で「この作品でもシナリオはあったのですが、役者にはそれを見せず、現場でどういうシーンかを彼らに説明して、リハーサルはないまま、自由に演じてもらいながらテイクを重ねていきました。ですから、ラストシーンも、シナリオとは違う結末になっています」と大胆な演出方法について話されました。

現在、三本の作品を並行して撮っているという監督。このあとも有馬温泉に立ち寄る予定だとし「観光ではなく、次回作では日本の温泉で作品を作りたいと思っているので、シナリオのインスピレーションを得るために温泉にいきます」と話されました。