開催レポート 7日目

3月15日(木) vol.1

インドネシア映画界に熱視線!ゆったりと語り合ったディスカッション『ひとりじめ』

《コンペティション部門》、《インドネシア・ガラ上映》の『ひとりじめ』上映後、まず在大阪インドネシア共和国総領事代行のトゥンパル・M・H・フタガルン氏が登壇されました。

在大阪インドネシア共和国総領事代行

トゥンパル・M・H・フタガルン氏

「日本インドネシア国交樹立60周年を記念して、今回のインドネシア・ガラ上映を実施しました。このように多くの方に参加をいただき、芸術文化への高い関心を持っていくださっていることに感謝を申し上げます。インドネシアの映画製作会社は、質の高い映画を作るために日々切磋琢磨を重ねていて、映画産業として可能性をもっています」と挨拶をされました。

そして、ゲストの『ひとりじめ』プロデューサーのムハンマド・ザイディさん、『牌九』シディ・サレ監督、プロデューサーのテクン・ジーさん、プロデューサーであり出演もされたイリーナ・チュウさんが登壇され挨拶されました。

その後、会場を「PINEBROOKLYN」に移し、ディスカッションが行われました。会場には、インドネシア料理やドリンクなどが提供され、軽食を楽しみながら、ゲストへの質問が続けられました。

単純な青春恋愛映画ではない『ひとりじめ』について製作の経緯が聞かれると、プロデューサーのムハンマド・ザイディさんは「まず若者の恋愛を描いた映画として企画しました。恋愛の物語として、純粋な愛から、恋人に虐待をするような深刻な問題を抱えていくことを描きました」と答えられました。

本作では親からの束縛も強いことが描かれている点について「まず、描きたかったのは、恋愛で相手を独占したいということです。ですが、主人公の男の子はお母さんからの独占も強く、それはサイクルのようになっています。また犠牲になっている主人公の女の子も、彼とは別れようとしない。どちらにも独占欲があることを描きました」とのこと。

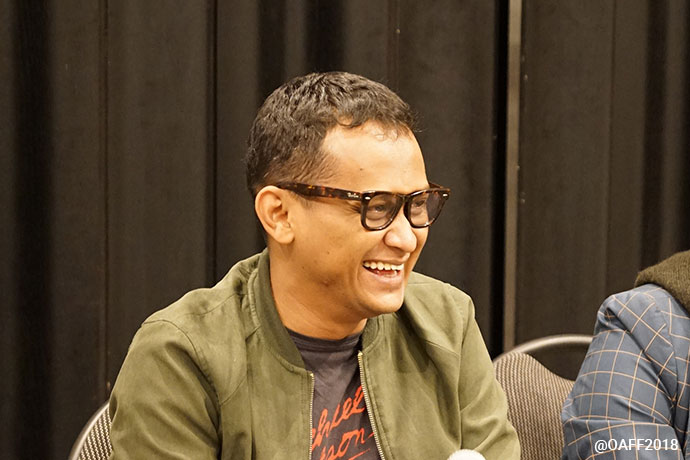

ムハンマド・ザイディさん

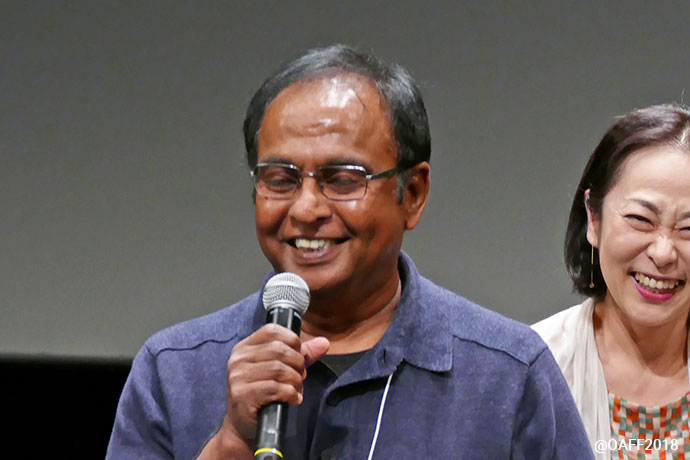

シディ・サレ監督

「また、この映画をつくるにあたって、若い人たちから話を聞きましたが、中高生の若者たちは、親から命令されたり、コントロールされたりした経験を語ってくれました。確かにインドネシア社会にはそういう親子関係があると思います」と話されました。場内から音楽について質問がおよぶと「エドウィン監督と本当に多くの曲を探して、ストーリーの展開にあっている曲を選びました」と、ムハンマド・ザイディさんは振り返られました。

前日に上映があった『牌九』についても質問があり、シディ・サレ監督は「インドネシアでは映画産業が発展して、関わる人の数も増えており、若い世代の人たちの活躍が増えています」と話すも「大阪アジアン映画祭には、エドウィン監督の『空を飛びたい盲目のブタ』の撮影監督をしていて、2009年に来たことがあるのですが、その頃に比べると、自主制作映画から商業映画に発展していくようになったかと思います。それでもまだ難しさもあって、インドネシアの映画館のうち、このような映画がかかるのは1~2パーセントです。可能性はあるがまだまだな状況です」と現状について語られました。

日本との映画制作について質問されると、ムハンマド・ザイディさんは「日本とは現在、2つのプロジェクトを進めています。ひとつは深田晃司監督の作品で、スマトラ島のアチェで撮影されたもの、また、今年1月に国際交流基金 の協力で、東京でもショートフィルムを撮影しています」と明かされました。

監督の軽快なトークで会場が多いに盛り上がった『仕立て屋 サイゴンを生きる』

《コンペティション部門》『仕立て屋 サイゴンを生きる』の上映後、グエン・ケイ監督が「コンニチワ、オオサカ(日本語)!」と登壇されました。

早速、会場から、まだ日本では鑑賞する機会が少ないベトナム作品について現状を問われると「たくさんベトナムの映画を観て興味をもっていただいてとても光栄に思います」とされた上で「ベトナムの人口は約9400万人と多いのですが、映画館はまだ1000館もないのです。これからベトナムでどんどんいい映画をつくってみなさんに観ていただく機会を増やしたいと思っています。この大阪アジアン映画祭のように、ベトナム映画が外国で上映されることが増えてくれば、みなさんにもっとたくさんの映画をお届け出来るのではないかと。私は、映画をつくる側の人間で、いい映画を作るのが私の仕事です。映画を配給するのは、また別の人の仕事です。先日、韓国の釜山で映画を配給する方たちと話す機会があったのですが、ベトナム映画を配給する人たちも頑張ってくれたらいいな、と思います。今の私に出来ることは、いい映画をたくさん作ってお届けすることだと思っています」とグエン・ケイ監督は語られました。

本作をプロデュースしつつ出演もされている、ゴー・タイン・バンさん。『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』にも出演され、『フェアリー・オブ・キングダム』(OAFF2017)の監督でもある彼女の存在についてグエン・ケイ監督は「ゴー・タイン・バンさんは、ノルウエーやベトナムでも映画を製作している、ベトナム映画界でも主導的に先頭にたっている女性です。私も、女性の映画製作者として、そのような素晴らしいロールモデルが目の前にいることをとても嬉しく思いますし、誇りに思っています。ベトナムでは非常にオリジナルな作品、フェアリーテールのようなエンターテイメントなお話に加えて、教育的というか、勇気づける映画をたくさんつくっておられます。私も、若い女性の監督・脚本家として、彼女と一緒に仕事ができたことを非常に光栄に思っています。製作会社が私たち若い映画人に手をさしのべて育ててくれ、世代を超えて活躍出来る環境を作ってくれている人だと思っています」と彼女の存在の大きさを話されました。

本作では素敵なアオザイ(劇中では“アオヤイ”)がたくさん出て来て目を奪われたという声に「私も、今日アオヤイを着て来るべきだったんですけど、2〜3日前に天気予報をみたらとても寒くて、『ひゃー!アオヤイを着ていったら死んでしまう!』と、着るのを断念しました。ごめんなさい」とおどけてみせる監督に会場からも笑いが。「アオヤイというのは夏用の服なので、このような天候で着てきたら寒くて仕方がないのです。本当に残念です。ベトナムの女性はアオヤイを日常的によく着ています。例えば、高校では制服として毎日着ています。ベトナムはとても暑い国なので、シルクで出来たアオヤイは涼しくて快適なんです。普段着だけでなく、フォーマルな場でもよく着ます。日本の着物と違い、着るのは簡単でとても気軽に着られますし、いろんなスタイルのアオヤイがあるんですよ」と教えてくださいました。

ベトナム人の国民性について聞かれた監督は「いろんなベトナム人がいますよね。私は、以前、NHKの仕事したことがあるんですが、日本は南北に長い国で、北の方の人と南の方の人の違いがとても大きいように感じました。面白いことに、ベトナムでも同じなんです。ハノイなどの北の人は、東京のように真面目な印象ですが、この映画の舞台のサイゴンは南の方で、女性は強くてみな活発です。大阪の人に似ているんじゃないかと思います。8年前に日本に来た時に友人に教えてもらったんですが“京都の着倒れ、大阪の食い倒れ”というそうですね(笑)。サイゴンの人たちも皆すごく食べて、食べることにお金をたくさん使います。大阪とサイゴンはとても似ていると思いますので、今回大阪に来られてとても嬉しく思います」とユーモアを交え答えられました。

グエン・ケイ監督の気さくでいて、熱心なお答えぶりに、会場も笑いに包まれた時間。いつまでも拍手が続いていました。

社会的問題を絶妙なバランスで描いた監督は多彩な人!『パンツ泥棒』

《コンペティション部門》『パンツ泥棒』の上映後、サマラトナ・ディッサナーヤカ監督と奥様でもあるプロデューサーのレヌカ・バーラスーリヤさんが、両手を合わせるインド式挨拶にてご登壇。

監督の「映画を観に来て下さってありがとうございます。お楽しみいただけましたか?」という問いかけに拍手がおこりました。またレナイカ・バラスーリヤさんは「日本に来ることが夢だったので、初めて来日することができて大変うれしく思います」とご挨拶。

この作品の着想について聞かれると「私自身、医療関係者として病院で働いていた時期があります。その時に色々な問題を抱えた人たちに、怒りをぶつけたり拒絶したり罰を与えたりするのを見てきました。そういう問題を抱えた人たちには普通の人間として接する事が大切です。そこから“下着泥棒”と言う形で映画にしました」とサマラトナ・ディッサナーヤカ監督。

サマラトナ・ディッサナーヤカ監督

レナイカ・バラスーリヤさん

一方、プロデューサーとして、この企画をどう思われたのか、の問いに「私はプロデューサーであるとともに妻でもあります。彼とその話についてとてもよく話し合いました。それまではいつも子供向けや家族に向けた映画ばかりだったので、大人向けの映画を作ることができて大変嬉しく思いました。これはスリランカの問題、社会の障壁でもあります。適切に対応すればうまく行くのだということを人々にもっと知らせたかったのです」とレナイカ・バラスーリヤさんは答えました。

主人公の寂しそうな表情について質問がでると「まずチームとしてよく話し合ってピッタリくる俳優を選び、次に俳優にはテーマを理解してもらうために実際に病院に行って精神科医師に会ってもらいました。私自身が子供の頃から役者だったので、実際に指導もしました」と監督は解説。

サマラトナ・ディッサナーヤカ監督は、スリランカのコロンボ大学で1つ目の学位を取り、ロンドンの大学へ行き、コロンボで医療の仕事に就いた後、それからオーストラリアの大学で放射線の勉強をして技師になられたそう。その後「映画製作、ダンス、ステージ、ドラマ、歌の歌詞を作ったりしましたが、映画が一番気に入り、スリランカにないのでオーストラリアで映画の学位を取り、スリランカ大学でビジュアルアートの博士号を取りました。今はフルタイムで映画製作にあたっています」と多様な経歴を披露されました。

そして「映画は医療よりお金にはなりませんが楽しいです!」と笑顔をのぞかせた監督。「新しい映画を作って再び大阪に帰って来ます!」いう嬉しい宣言と共に観客へオリジナルパンフレットを手渡してくださったサプライズまで。サービス精神旺盛なサマラトナ・ディッサナーヤカ監督に観客も魅了されました。

“死”はあたりまえのこと…タイの人気監督最新作を女優が語った『ダイ・トゥモロー』

《コンペティション部門》『ダイ・トゥモロー』上映終了後、夜遅い時間の上映にも関わらず多くの観客が見守る中、出演されたゴーンラミット・ワチャラセティアンさんが登壇されました。

「みなさん、こんばんは。姉と弟のパートに出演していた、サーイ(愛称)と申します。以前、ナワポン・タムロンラタナリット監督の『36のシーン』にも出演しました。監督は今回、仕事で来られなくなってしまい残念です」と挨拶されました。

死をめぐって、“死とは何か”をいろいろな物語を通し描かれている本作。ゴーンラミット・ワチャラセティアンさんは「監督には短い期間でいいので、死について考えてほしいといわれました。問題提起をするのではなくて、それぞれの役者自身の死についての経験を思い起こしてほしい、と。監督にとっての“死”とは“あたりまえのこと”で、急にいなくなってしまうこと、だと言っていました」と述べ、また「各々、主人公は自分が死ぬことは事前には知らない。死に直面したのは人生のありふれた一日。死ぬことは、普通のことで、ある人にとっては明日かもしれないし、もっと先のことかもしれない、あたりまえのこと。哲学的な意味はないですよね」とご自身の考えも話されました。

フィクションとインタビュー形式とで構成され、6つのパートからなっていたこの作品。撮影について「セリフはあり、事前に口になじむように練習していました。監督から、シチュエーションは与えられますが、自由に演じさせてくれました。同時に監督は自身がほしいシーンのイメージがはっきりしているのでそれができる人を役者として選んでいると思います」と話し、期間については1日リハーサル、1日で撮影だったことを明かしました。

また「他のパートの内容は知らなかった」というゴーンラミット・ワチャラセティアンさん。ほかの役者も同様だったそうで、初めてスタッフ試写で他の役者たちと一緒に映画を観た際、こんな作品になったんだとみんな驚いていたそう。「私自身は、とても好きな作品です。丁寧に美しく描いているし、決して死を大げさに描いていない。タイでこの作品が上映されたとき、映画を見終わったその日の夜に、高速バスのチケットを買って、実家の両親に会いに行った人もいたそうです。映画を観た後に、人生の時間を丁寧に、何をするにしても愛をこめて、心を込めて丁寧にしたい、と思わせてくれる作品だと思いました」とゴーンラミット・ワチャラセティアンさんは語られました。