開催レポート 8日目

3月16日(金) vol.2

貧困を巡る社会を真っ向から描いた秀作に観客も飲み込まれる『ネオマニラ』

《コンペティション部門》、特集企画《祝フィリピン・シネマ100年》の『ネオマニラ』上映後、出演のジェス・メンドーサさん、ユーラ・バルデスさん、ロッキー・サルンビデスさん、プロデューサーのサラ・サンティアゴさんが登壇されました。

まず、作品のねらいを聞かれるとプロデューサーのサラ・サンティアゴさんが「この作品は、フィリピンでは一般公開されていないが、社会的や政治的な意味があり、人々の目を開かせるものではないかと思います」と話されました。

ユーラ・バルデスさんも「この映画は、今のマニラがこのような状態になっていることを示しています」と語られ、同じくロッキー・サルンビデスさんも「今のフィルピンにはネガティブな雰囲気があふれていて、人間らしく扱うべきだと思いました」と話されました。

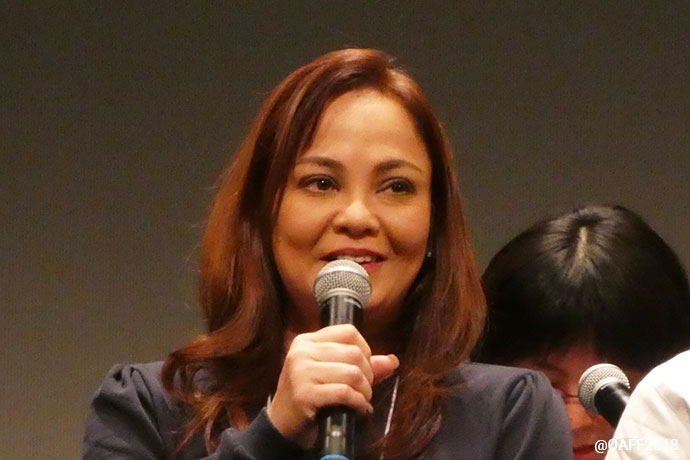

サラ・サンティアゴさん

ユーラ・バルデスさん

またジェス・メンドーサさんは、「フィリピンでは銃を手に入れやすい状況で、命が奪われやすくなっている。お金を手にいれるために、映画のような犯罪者を殺して生活しているような仕事をしている人がたくさんいる」と明かしました。

また劇中、手榴弾が出てくることについて質問が及ぶとサラ・サンティアゴさんは「実際に投獄中の人を始末するために手榴弾を使ったというエピソードがありました」とフィリピン国内の殺伐とした状態を赤裸々に語られました。

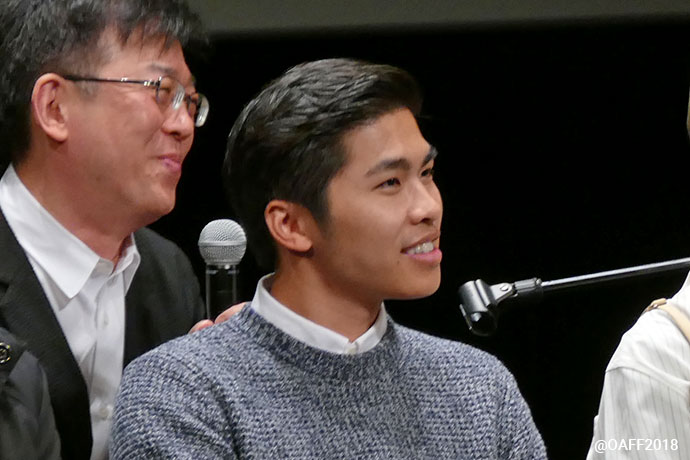

ロッキー・サルンビデスさん

ジェス・メンドーサさん

殺し屋イルマを演じたユーラ・バルデスさんは、そのキャラクターについて「母の気持ちには国境がなく、子どものためにはどんなこともすることが描かれています」と説明されました

本作のテーマが、ドラッグだけでなく貧困もあり、家族を養って、生きるためにやむなくこういう危険な仕事をしなくてはいけないというのがフィリピンの現状。この今を痛烈に描いた本作に、会場からは時間ギリギリまで質問が続きました。

多くの困難を乗り越え完成!世界初上映のこの日に涙『中英街一号』

《コンペティション部門》、特集企画《Special Focus on Hong Kong 2018》『中英街一号』の上映があり、デレク・チウ監督と出演のネオ・ヤウさん、フィッシュ・リウさん、ロー・ジャンイップさんが登壇し挨拶されました。客席で鑑賞をしていた、というゲストたち。感極まって言葉に詰まるデレク・チウ監督に会場から温かい拍手がわきました。

ネオ・ヤウさんから「実は監督は大変な努力をしてこの作品に取り組んでいました。だから今日この場で皆さんとこの映画を見ることができて、きっと感無量なのでしょう」とコメントすると、デレク・チウ監督が「2010年の時からこの映画をつくりたいと思い始めて、完成まで8年かかりました。なぜ今、香港でこのような映画をつくるのがこんなにも難しくなったのか、正直なところ分かりません。以前の香港なら、どんな映画でも自由につくることができました。この映画をつくってきた8年間、外部から圧力がかかることはありませんでした。でも撮影をしている間、香港映画界が変わっていくのを感じました。映画に関わる人たちがどんどん自粛するようなムードになりつつあります。そういう意味で、資金集めやキャスティングが難しくなってきました。そして多くのスタッフもノーギャラでこの映画を助けてくれました。もし彼らに給料を払ったら、この映画はつくれませんでした」と映画を取り巻く環境の変化、困難さを語られました。

デレク・チウ監督

ネオ・ヤウさん

加えて、多くの役者は「政治的な映画に出るのは怖い」「この映画に出て中国で仕事ができなくなったらどうしよう」という反応でキャスティングも簡単でなかったことを明かされました。「先ほどの涙は、香港のために流した涙です。なぜ映画界がこのように変わってしまったのか不思議でたまりません。今まで十数年、映画の仕事をしてきましたが、このような状況は経験したことがありませんでした。この映画は果たして香港で上映できるのだろうかと多くの関係者が心配しているのですが、大阪アジアン映画祭で世界初上映となり、日本の皆さんと一緒に観ることができて、心から喜んでいます」とデレク・チウ監督は述べられました。

昨年の『姉妹関係』に続いて今年も来日となったフィッシュ・リウさんは「『中英街一号』は、は、大阪アジアン映画祭での上映3作目(『レイジー・ヘイジー・クレイジー』『姉妹関係』)の出演作です。ぜひこの機会に香港映画をたくさん見て、これからも香港映画を応援してください。よろしくお願いします」と挨拶されました。

フィッシュ・リウさん

ロー・ジャンイップさん

本作が全編モノクロで仕上がっていることについて聞かれると、その理由は2つある、とし「1つめはあくまでも製作上の理由です。予算が非常に限られていて60年代のセットを作るのは非常に大変ですし、今の香港には60年代のような街並みはもう残っていません。そこで白黒で撮ってごまかすことにしたのです。撮影をしている間に、自分の選択は正しいと思えてきました。白黒で撮ると、この映画にもう1つの意義を加えることができます。つまり、「白か黒か」。今の香港社会はまさに「白か黒か」の状況にあります。それが2つめの理由です」と分かり易い説明をされました。

またタイトルになっている『中英街』について「今も中英街は立ち入り制限区域ですが、今は偽物や並行輸入品を売る街に変わってしまいました。当時は、川の片側は中国大陸、片側は英国領でした。昔、中英街のとても象徴的な写真を見ました。片側には香港の警察が立っていて、片側には中国の公安局の警察が立っていて、その間には犬がいます。立ち入り制限区域なので、お互いに行き来することはできませんが、なぜか犬だけは自由に行き来することができるのです」と観光客には知られにくいエリアの存在を説明されました。

また「舞台を中英街に置くのには重要な意味があります。今、香港と中国は大変デリケートな関係にあります。1960年代には多くの人がそれについて議論していましたが、今の香港の若者はあまり議論しません。この国を愛していないように見えます。この映画をつくるにあたっていろいろなリサーチをしていた時に、ある中国側のディベロッパーを取材しました。彼は土地を開発してマンションを建設しようとしていたのですが、そのマンションの名前が“中英街一号”だったのです。それを聞いてピンときて、この映画のタイトルを『中英街一号』にしました」と思わぬタイトルの由来を話されました。

最後には、監督をはじめ、スタッフや役者陣の飽くなき挑戦によって仕上がったこの作品に惜しみない拍手がおくられました。

シニアの視線で大家族を描いた『東京物語』へのオマージュという1作『パキ』

《コンペティション部門》、特集企画《祝フィリピン・シネマ100年》の『パキ』の上映後、ギアンカルロ・アブラハン監督、そしてプロデューサーのロナルド・アルゲレスさんが登壇されました。

ギアンカルロ・アブラハン監督は「この上映にお越しくださったみなさんに感謝申し上げます。この映画は、私の家族、特に祖母に対する私からのラブレターという位置づけでもあるのですが、大好きな小津安二郎監督の『東京物語』へのオマージュでもあるので、日本のみなさんに観ていただいてとても嬉しく思っています」とご挨拶。またロナルド・アルゲレスさんは「私どもシネマ・ワン・オリジナルズ映画祭の受賞作品は、過去大阪アジアン映画祭でも上映していただいて大変嬉しく思っております。私にとってはこれが初めての大阪ですので、とても嬉しいです」と笑顔をのぞかせました。

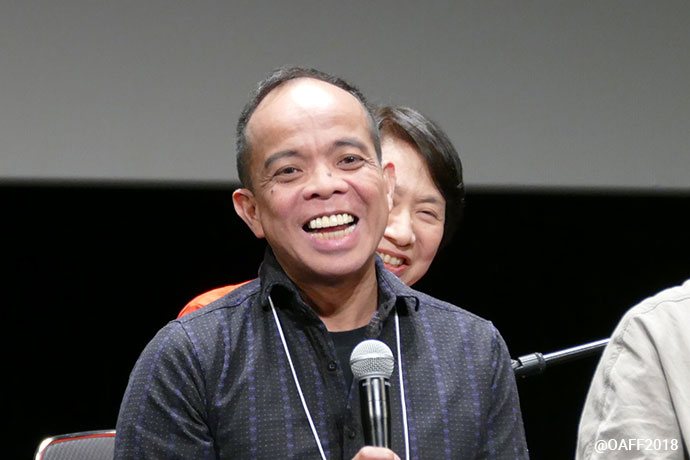

ロナルド・アルゲレスさん

ギアンカルロ・アブラハン監督

本作の草案について「私はもともと自分の家族や特に祖母に対して強い思いを持っていましたので、その家族愛的思いを表現したいと思っていました。田舎から都会のマニラに出てくるという祖母の人生の旅を考えた時に、ちょうど『東京物語』の老夫婦が田舎から東京に出て来て、子どもたちの家を次々にたらい回しにされてしまうというストーリーが、祖母の旅と同じだというところから始まった映画です」とギアンカルロ・アブラハン監督。

また、プロデューサーとしてロナルド・アルゲレスさんは「シネマ・ワン・オリジナルズ映画祭のエグゼクティブ・オフィサーという立場ですので、自分自身はずっと事務所にいて、プリプロダクションの段階では少しお手伝いしました。逆に言えば、キャストに関しても、脚本、撮影もすべて監督にお任せしていました。結果、大変いい映画が出来たと喜んでおります」と話し、監督への信頼度の高さを感じました。

また、ギアンカルロ・アブラハン監督は「映画の中では、ゲイやレスビアンカップルがオープンにとりあげていますが、保守的な家庭にここまでオープンに受け入れられている、というところまで現実はついていってないかもしれません。そいう意味では、この作品は、ある種の寓話といいますか、フェアリーテール的な要素のある描き方だったかもしれません。フィリピンの社会はまだまだとても保守的な部分が残っていて、女性は、離婚することは許されていないのです」と説明されました。

主人公が最初に眼の手術をして、そのあと耳鳴りがするシーンについて意味があるのか?という質問に監督は「年をとると視力も聴力も衰えてきますが、彼女の耳鳴りというのは、いろいろなものに対する彼女の怖れを象徴するものだと言えます。その一方で、手術によって目がよく見えるようになって、50年間連れ添ってきた夫のいろいろなことが今までよりも見えるようになって、それにたいして自分で行動を起こす勇気が出てくる、という流れをつくりました」とお答えに。

多くの登場人物の中で、お気に入りを聞かれると、ロナルド・アルゲレスさんは「むずかしい質問ですね…」としながらも、「私の家族では、母がやはり一番強い権限を持っているというか、家族の中心になっていますので、やはり主人公に一番親しみを感じます」と答えられました。監督は「世代的には若い世代に近い人間なんですが、この作品は家族全体の群像劇ですので、それぞれの登場人物に親近感を感じつつ、自分の思いを反映させたつもりです」と俯瞰して作品をみている監督らしいお答えがでました。