開催レポート 3日目

3月10日(日)vol.1

新宿タイガーは“虎の穴”に住んでいる? 新宿の愛すべきシンボル『新宿タイガー』

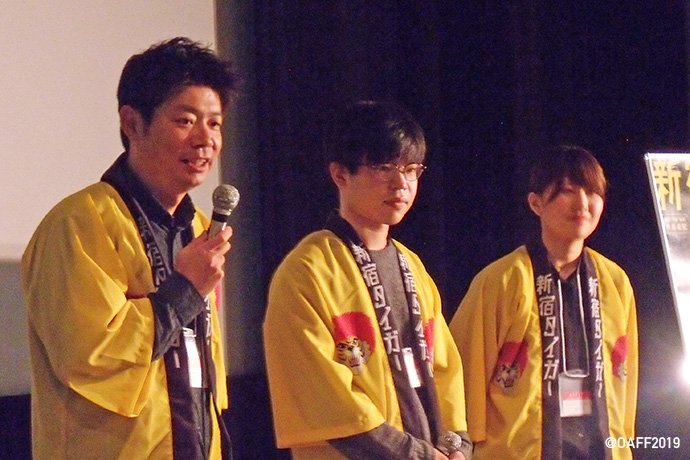

《インディ・フォーラム部門》の『新宿タイガー』の上映後、背中に“新宿タイガー”のド派手な顔がプリントされた黄色の法被を着た佐藤慶紀監督、音楽を担当されたLantanの堀本陸さん、馬瀬みさきさんが登場。「日本で一番“トラ”に親しみを持ってもらえる街、大阪で上映できることをうれしく思います」と佐藤監督が静かな語り口で挨拶されました。

(一人おいて左から)佐藤慶紀監督、Lantanの堀本陸さん、馬瀬みさきさん

本作をつくるきっかけについて「前作『HER MOTHER 娘を殺した死刑囚との対話』(OAFF2017)を配給してくださった方と話をしていた時に“新宿の映画館でよくタイガーを見かける”と聞いて、気になったからです。タイガーさんのことを知らなかったのですが、写真を一目見たとき“この人のことを知りたい!”と瞬時に思いました。この格好で50年近く新宿にいて、仕事のときも映画に行くときもずっとこの格好でいるタイガーさんを、もっと知りたくなってきて。最後のナレーションと一緒で、秘密主義なところがあり、まだわからないところもあります」と監督。

会場からは、「私もタイガーを見た!」という方が何人も。謎深いタイガーさんに関する質問が続きました。それらに佐藤監督は「タイガーさんは、新聞社の寮で寝泊まりされていて、僕もそこを撮りたかったのですが、タイガーさんはなかなか入れてくれなくて。自分は“虎の穴”に住んでいると。私生活を見せると夢が壊れるというか、タイガーさんは、まさに虎として生きていらっしゃるものですからそれ以上は見せられないそうです」と、さらに気になってくるような話をされました。

監督が前作の時に映画祭で知り合ったという、Lantanのお二人(実はOAFF上映作品は『おっさんのケーフェイ』『どこでもない、ここしかない』に続きこの作品が3作目)。本作の音楽は、新宿、60〜70年代も扱うので、ジャズ、それも怪しげなジャズをイメージしていたそうで「ドキュメンタリー映画は、音楽はBGM的な存在。タイガーさんの中には、シネマ、美女、ロマンというテーマがあったので、それに沿ってそれぞれテーマを作り、最後にうまくまとめるということは意識しました」と制作の過程を馬瀬さんが話されました。

映画の中でもとにかく人を褒めまくるタイガーさん。そんなタイガーさんに佐藤監督も褒められましたかとの質問には、「最後の方になると褒めてくれるようになりました。褒められると嬉しいんですけれど、どうも気恥ずかしくて」と。

会場が沖縄の心地よい空気感に満たされた『ココロ、オドル』

《インディ・フォーラム部門》の『ココロ、オドル』が上映され、岸本司監督と出演の尚玄さん、仁科貴さんがご登壇。ゲストの皆さんから「雨降りで足元の悪い中、来てくださってありがとうございます」とお礼が述べられました。

岸本司監督

尚玄さん

この映画をつくるきっかけについて岸本監督は「沖縄の観光客のあるあるじゃないですけど、言葉によるすれ違いが結構多くて。そういう所をすごく表現してみたいと思いまして。なんか言葉が通じなくてもなんとなく上手くいく、という物語を軸にしました」と説明されました。また、監督にとって映画をつくっていく上で一番大事にしていることについて問われると「心地よいものをつくりたいなと。新聞読んでもなんか最近面白くなくて。でも、映画を観ている2時間だけは気持ちよくて自分が信じられるものを描きたいな、ということでしょうか」と語られました。

仁科貴さん

出演されたお2人へ撮影秘話について質問がでると、尚玄さんは「岸本監督とは10年以上一緒に作品をつくっているんですけど、彼は本当に雨男なんですよ(笑)」と明かし、天候のせいで幾度と撮り直したシーンがあったことを話されました。また仁科さんは「3日目に足を肉離れしてしまい、歩けないぐらいの状況になりまして。それで、最後のシーンで彼女役の方の肩を借りて走って行くことになったのですが、その姿が逆に良かったかな」と話されました。

また、会場から本作の舞台となった沖縄のおすすめスポットについて聞かれると「ホエールウオッチングとかいいみたいですよ。あと、座間味島に行ってこの映画観たと言ったら奢ってくれると思いますよ」という尚玄さんの答えに、会場が笑いに包まれる場面も。

沖縄の風が吹くような、和やかな質疑応答の時間となりました。

監督、演者が話を重ねた時間の長さが作品のリアリティを生んだ『左様なら』

日曜日の最終回にも関わらず多くの観客が集まった《インディ・フォーラム部門》の『左様なら』。上映後に石橋夕帆監督、出演の芋生悠さん、祷キララさんが登壇されました。

本作は、同じタイトルの漫画原作をその良さを活かしつつ長編映画化したもの、と説明された石橋監督。監督とは前作に続く仕事になったという芋生さん。「キララちゃんとはいずれ何かを一緒にやるんだろうなと感じていたけど、今回、特別な関係性で共演できました」と話され、撮影前にも二人で役について色々と話し合ったことを明かしました。

祷キララさん(左)、芋生悠さん

石橋夕帆監督

劇中、多く見られた教室シーンのリアル感について会場から触れられると、生徒役全員で自分のキャラクターならここに座るだろうなどと話し合い、教室シーンでの席順までも自分たち決めたというエピソードを披露。祷さんは「今までかかわった映画にはないくらい、自分の中だけじゃなくて監督やキャストのみんなと、すごく多くの時間を費やして話しました」と思い返されていました。

キャスティングについて石橋監督は「主演二人にはオファーし、この二人ありきで、他の皆さんを決定していきました。他にも、オファーし決定したキャストもありましたが、クラスメイトの学生大半はオーディションで決めました」とのことで、主演以外の人物設定は後から決めていったことを話されました。

物語の軸ともなる、主人公の死。この死因については「原作漫画『左様なら』の著者ごめんさんが、この映画『左様なら』を基にした漫画を掲載してくれたファンブックに一番詳しく書いてあるので、そちらを見てもらえたら。商売臭くなっちゃうんですけど…」と監督。クランク前から何時間もかけて、主演の二人と監督とで話しながら役を固めていき、三人の中では共通の理解を持って撮影に挑んだそう。

祷さんは、回想シーンなどが多く、その中で印象を残すために心掛けられたことについて聞かれると「おもしろい。いい質問ですね」と返答しつつ「何か強烈な印象を残すため、特別に何かをしたというわけではなくて。ただ、自分自身が役になるためには彼女を理解する必要があった。役と自分で重なる部分はあるのか、彼女はなぜあの時あの行動をとったのかを、自分の中で納得できるまで落とし込んでいきました」と答えられました。

また、本作について監督は「いちばん大切にしたかったのが、教室という場所自体の空気を描くということ。学校にいた時期って学校の中が全てだったなと思っていて。外の世界に抜け出せないといった感じを撮りたいなと思っていた。」と語られました。