開催レポート 3日目

3月5日(日)

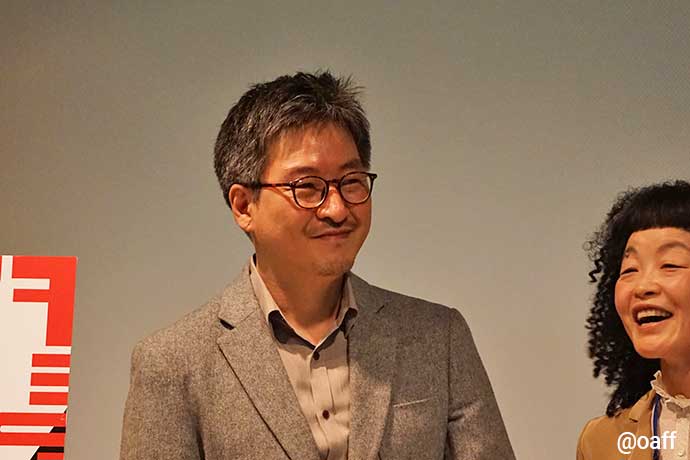

温かいドラマが会場を包んだ『ロボット・ソリ』

日曜日の遅いレイト枠にも関わらず集まった観客の前に、《特別招待作品部門》『ロボット・ソリ』上映後、イ・ホジェ監督が登壇しました。「みなさん、こんばんは。今日がこの映画の日本初公開なので、私にとってはみなさんが日本でお会いする初めての観客です。いかがでしたか?楽しんでいただけたでしょうか?」との監督の問いかけに、会場から大きな拍手がおこりました。

物語は、楽しめるところ、スリルのあるところと、感動して泣けてしまうところがすべて入っているエンターテインメント。長編2作目だった本作について「満足のいく作品ではあるのですが、もう少し頑張ったらよかったという気持ちも正直残っています」と吐露。

話は、ロボット・ソリのことに。イメージは天井からぶら下がっている監視カメラだったそうで、「ロボット・ソリをデザインするにあたって一番避けたかったのは、ピクサーのアニメーションみたいにはならないように、ということでした。でも、出来上がってみれば『スターウォーズ』のR2-D2みたいになっちゃったんです(笑)」と会場の笑いも誘いました。また、当初“世界中の声を記録するソリ”というのが最初のコンセプトだったそうですが、「“忘れてしまいたい記憶”と“忘れてはいけない記憶”。この2つの相反する記憶を物語に埋め込みたいと思ったのです」とイ・ホジェ監督。「どの国でも、決して繰り返してはいけない悲劇が繰り返されていくという歴史があるように思いますが、記憶というものは、時間とともに薄れていきます。しかし、悲惨な悲劇を繰り返さないためには、私たちがしっかり記憶して、亡くなられた方への追悼の意を表する、という意味で作った映画とも言えるのです」と映画の成り立ちについて丁寧に語られました。

会場からの「ただの物体でしかなかったソリが、物語が進むにつれて、心のある人間のように思えてきて、終盤のシーンでは涙なしには観られませんでした。現場でのソリの存在はどのようなものだったのでしょうか?」との質問に対し、監督は、「私たちも同じような経験をしています。一番戸惑ったのは、主演のイ・ソンミンさんだったと思います。いつも鉄の塊と一緒に演技して、本人は寂しかったと思います(笑)が、撮影が進むにつれ、ソリを物体ではなく一人の人格として扱うようになりました。ソリ、ソリ、と呼んでいるうちにいろんな感情が芽生えてきたのは間違いないですね」。映画がもたらした温かな空気に、イ・ホジェ監督の柔らかな語りが相まって、終始笑顔の時間となりました。

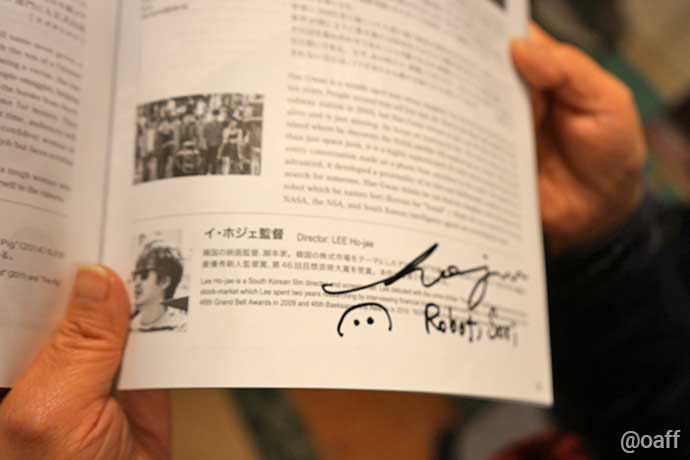

イ・ホジェ監督のサインには、可愛い“ソリ”のイラスト付き!

満を持しての長編デビュー作に込めた思いを語った『世界の残酷』

特集企画《アジアの失職、求職、労働現場》『世界の残酷』が日本初上映。この回は、チケット完売の大盛況。上映後に、長年の映像制作キャリアを経て、本作が長編監督デビュー作となるサンジェイ・クマール・ペルマル監督が登壇されました。

初来日である監督はまず感謝の気持ちを述べられ、続いてQ&Aの時間へとうつりました。

タイトルの原題は『JAGAT』。これについて、サンジェイ・クマール・ペルマル監督は「マレー語でジャハ、インドの言葉でジャガ、といい、“悪い、残忍な”という意味です。インド系の人以外にも広く受け入れられる事を狙ってキャッチーなこのタイトルを選びました」とご説明。また、物語に出てくるギャングのリーダーを演じた中華系の役者が中国人ではないことについて「彼らの顔立ちが好きだったのでキャスティングしました。90年代のマレーシアによくみられたタイプの顔なんですよ」とのこと。

作品の時代設定について聞かれると「1991~1992年で、その時代にした理由は当時よりも今の方がひどい状況になっている事をこの映画を通して知らせたかったためです」と語り、主人公の少年アポイの将来について、「当時の少年にとってのタブーといえば煙草程度。しかしそれが今ではビール、薬、セックスとなっている。アポイの将来はどのようになっていくかはわからないが、コミュニティが何とかしてくれるのではないかという期待を持って作品を製作しました」述べられ、並々ならぬ監督の本作へ意気込みがうかがえる時間となりました。

『バーミー』田中隼監督とパチリ

地獄のような撮影現場と語られた作品に会場も熱くなった『HER MOTHER』

《インディ・フォーラム部門》『HER MOTHER』の上映後、主演の西山諒さんが登壇されました。

「本日は、みなさまのとても貴重な時間を『HER MOTHER』を観る時間に使っていただいて、感謝でいっぱいです」と感極まりながら挨拶をされた西山諒さん。

韓国、プサン国際映画祭や、フランス、ヴズール国際アジア映画祭にも参加し、満を持しての日本初上映となりました。

西山さんは「これまでに作品を幾度か観ているのですが、今回、ようやく、客観的に観られるようになったように思います」と語り「撮影当時を思い出すと……しんどかったです、本当に。監督の無言の圧力というか、感ずるままに演じてという感じで。その分、嘘をついていると見透かされているようで。18日間の撮影期間中、ずっとオンのまま抜け出せず。地獄のような状態のまま過ごしました」と役柄と共に苦しんだことを吐露。

また、最後のカットについて問われると「自分でもこれが正しかったのかどうかは分からない。いまだに撮影のメンバーが集まると議論になります」と話されました。

劇中、痛みを伴ってでも真実を知りたい女性と、忘れてしまいたい男性が対照的に描かれていたことについて、西山さんご自身の選択を問われると「女性と同じことを選ぶと思う。愛する娘の言葉と、目の前にいる加害者の姿とのはざまでの葛藤。でも真実を知りたいと思います」と語られ、全身全霊でこの役に挑まれた西山諒さんの言葉に熱くなる会場でした。